アート・エンタテインメントとXR

アート・エンタテインメントとテクノロジー(VRやAI)の相互影響と発展について解説

- 発行予定日

- 2026/02/中旬

- 判型

- A5

- ページ数

- 180ページ

- ISBN

- 978-4-339-02693-1

- 内容紹介

- まえがき

- 目次

- 広告掲載情報

アート・エンタテインメント,そしてテクノロジー(VRやAI)は,たがいに影響を与え合いながら発展してきた。本書では新しい表現を追求するクリエイターや技術者に,新しい視点やアプローチを提供することを目的としている。

アート・エンタテインメント,そしてそれらを取り巻くテクノロジーの進化は,人類の歴史と共に発展してきた。この三者の関係性は,現代においても非常に密接であり,新たな表現の舞台となっている。

多くの人々は,テクノロジーが進化することでアート・エンタテインメントも変わっていくと感じている。しかし,実際には,アート・エンタテインメントがテクノロジーの進化を促してきた側面もある。印象派の画家たちが絵の具の新技術を取り入れ,それによって新しい表現を生み出したように,アーティストやクリエイターたちは常に新しい技術を求め,それを表現の手段として取り入れてきた。

ピクサーの映画制作においても,技術の進化が直接的な影響をもたらしている。毎回の新作で,毛の動きや質感,雪や水といった自然現象の再現に挑戦しており,それを可能にしているのはレンダリング技術の進化である。ピクサーはこの技術を映画制作に取り入れるだけでなく,SIGGRAPH などの学術会議でその技術を公開し,学術界にも貢献している。

近年,VR や AI といった先端技術が注目されるようになると,それらの技術を活用した新しいアート・エンタテインメントの形が生まれてきた。VR 技術を活用することで,観る者を作品の中へと引き込む没入感を提供することが可能となり,AI 技術の進化によって,より人間らしい動きや表情をもったキャラクタや,独自の創作物を生み出すことができるようになった。

ゲーム産業もまた,この技術の進化とともに変わってきた。かつては単なるピクセルの集合であったキャラクタや背景が,現在では高精細なグラフィックスとして描かれるようになった。また,インターネットの普及により,オンライン上での多人数同時プレイが可能となり,ゲームは単なる遊びから社交の場へと変わってきた。

アートとテクノロジーの関係は,古くから存在している。1952 年,ベン・F・ラポスキーは《Oscillon No.4》という作品を制作した。これは,ブラウン管とアナログコンピュータを駆使して制作された,世界初の「コンピュータアート」と言われる作品である。

このように,アート・エンタテインメント,そしてテクノロジーは,常にたがいに影響を与え合いながら発展してきた。そして,その発展の中心には,新しい表現を追求するアーティストやクリエイター,技術者たちの情熱と創造力がある。

日本では,バーチャルリアリティとアート・エンタテインメントの融合が活発に進められている。日本バーチャルリアリティ学会のアート&エンタテインメント研究委員会が 2006 年に発足して以降,VR とアートの新たな表現をどのように実現するかの研究が積極的に行われてきた。

日本の伝統文化の中でアートが日常の一部として存在していた背景と現代の先端技術との出会いから,遊び心溢れる先端的な表現であるデバイスアート(機器を用いた芸術表現)が誕生した。

日本は,ゲームやロボット技術などの分野での実績があり,若手研究者を中心に,領域の枠を超えた取組みやイベントが積極的に行われている。その中で,作品の形としての表現方法や,学術論文としての整理,またはその融合など,多様な取組みが議論されている。

バーチャルリアリティでの表現は,視覚や聴覚だけでなく,触感や味覚をはじめとした五感を駆使するものとなっている。このような取組みは,ロボティクスやインターネットの応用領域としても注目されている。また,教育の場においても,これらの技術は有効な手段として位置付けられている。

本書では,アート・エンタテインメントに関わる方々に,新しい視点や研究的なアプローチを提供することを目的としている。それにより,作品制作や研究活動に新たなインスピレーションや方向性をもたせることができるだろう。また,本書はこの分野の未来を予測し,それに基づいた行動を促すきっかけとしても活用いただけることを期待している。本書では,最初にアート・エンタテインメントの基本概念と研究方法を探求する(第 1 章)。次に,XR 技術(Extended Reality の略。VR,AR,MR などの総称)の応用を中心としたアート・エンタテインメントの進化と動向を事例とともに紹介する(第 2 章)。続いて,XR や AI 技術とアート・エンタテインメントの関係性を詳細に掘り下げ,各技術や研究内容を深く探る(第 3 章)。第 4 章では,XR 分野におけるアート・エンタテインメントの研究手法や評価方法に焦点を当てる。最後に,この領域の未来の展望を考察する(第 5 章)。

最後に,本書の制作にあたり,同研究委員会の発足からのメンバーや協力してくれた委員,さらにワークショップやイベントに参加してくれたすべての方々に心からの感謝を申し上げる。

☆発行前情報のため,一部変更となる場合がございます

1. アート・エンタテインメントとは何か

1.1 XR技術

1.2 XRとエンタテインメント

1.3 XRとアート

2. XR表現の実践と展開

2.1 XRを使ったメディアアート・ インタラクティブアートの歴史・動向

2.2 XRとゲーム

2.3 メタバース

2.4 教育への応用

2.5 身体パフォーマンスの拡張

2.5.1 身体表現とインタラクション

2.5.2 接触型拡張

2.5.3 環境型拡張

2.5.4 パートナー型拡張

2.5.5 観客作用型拡張

2.5.6 変換型拡張

2.5.7 新たな身体表現の潮流

2.6 タンジブルインタフェース

2.6.1 タンジブルインタフェースとは

2.6.2 TUIの特徴

2.6.3 関連する研究や作品

2.6.4 実世界と情報世界を編み直す

2.7 ロボットとアート・デザイン

2.7.1 生命のようなロボットとアート・エンタテインメント

2.7.2 生物型ロボットとデザイン

2.7.3 XR研究とロボティクス

2.7.4 ロボットのプロトタイピングとXR×ロボティクスの展望

3. アート・エンタテインメントに関係するXR技術

3.1 感覚・知覚・認知と感覚提示・センシング技術

3.1.1 感覚器官や身体性

3.1.2 ディスプレイ装置やセンシング技術

3.1.3 人に対する理解をもとに拡張する表現と技術

3.2 デジタルファブリケーション

3.2.1 XR技術を制作するデジタルファブリケーション技術

3.2.2 ものづくりをサポートするXR技術

3.2.3 XRとものづくりの未来展望

3.3 AIによる認識・生成・表現

3.3.1 アートにおけるAI

3.3.2 エンタテインメントとAI

3.3.3 発展と課題

4. XR分野におけるアート・エンタテインメントの研究手法や評価

4.1 アート・エンタテインメント作品の研究法・研究事例

4.1.1 ダンスや身体表現などパフォーマンス拡張の研究プロセス

4.1.2 身体性認知に基づくアート作品の制作と研究プロセス

4.1.3 技術的新規性をもつアート作品の論文化・展示

4.1.4 プロトタイピングを通したアウトプット

4.2 アート・エンタテインメント作品の評価法

4.2.1 アート・エンタテインメント研究における評価

4.2.2 アート・エンタテインメントにおける定量評価と定性評価

4.2.3 ワークショップ

4.3 作品展示と発表

5. アート・エンタテインメントの展望

引用・参考文献

索引

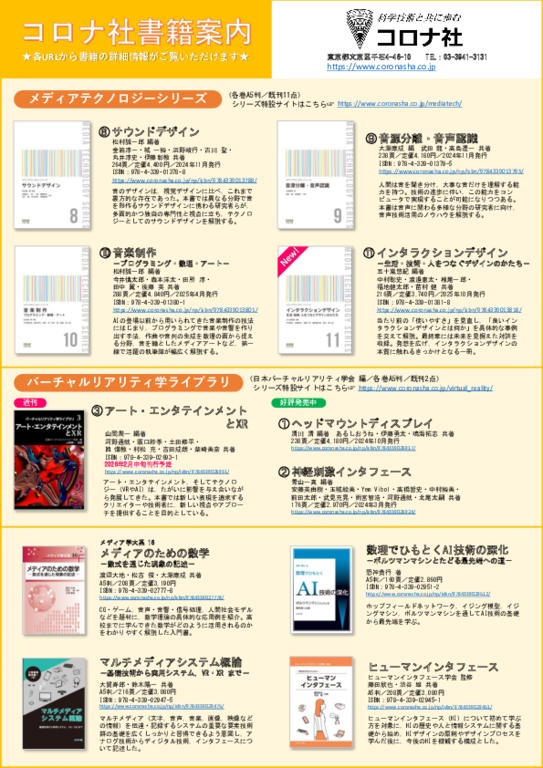

-

掲載日:2025/12/31

★特設サイトはこちらから★

各書籍の詳細情報や今後の刊行予定,関連書籍などがご覧いただけます。