書店様向け

書店様向け情報ご案内ページです。

お知らせ

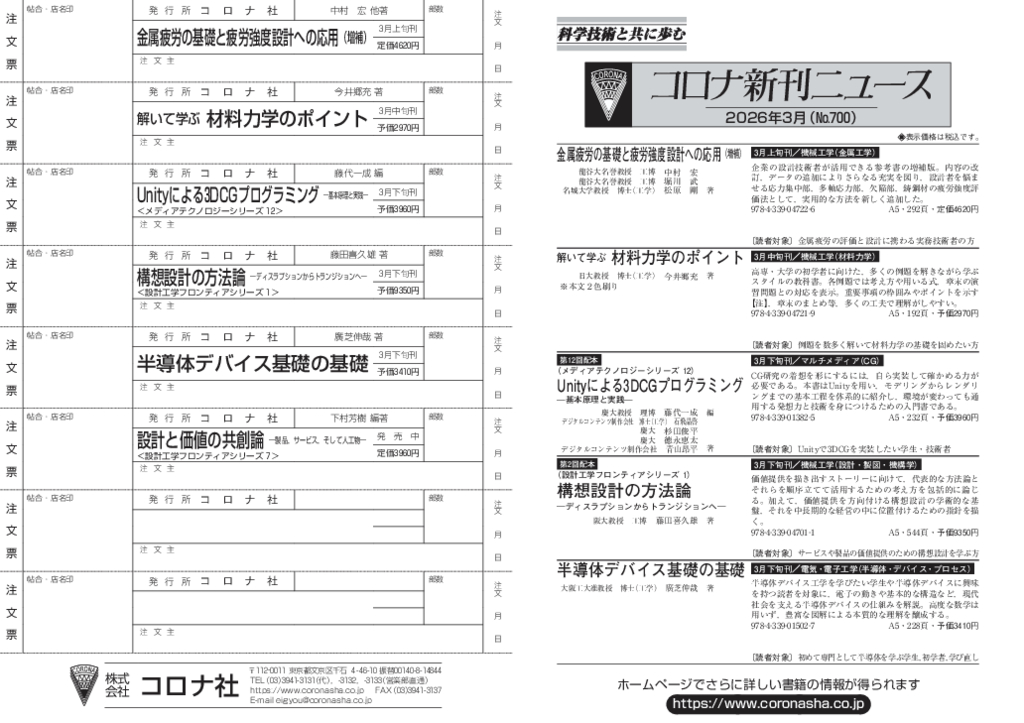

新刊ニュース

PDFデータです。新刊、重版、イベント情報など、注文書もついています。(出力される場合は用紙設定をB4にしてください。)

バックナンバー

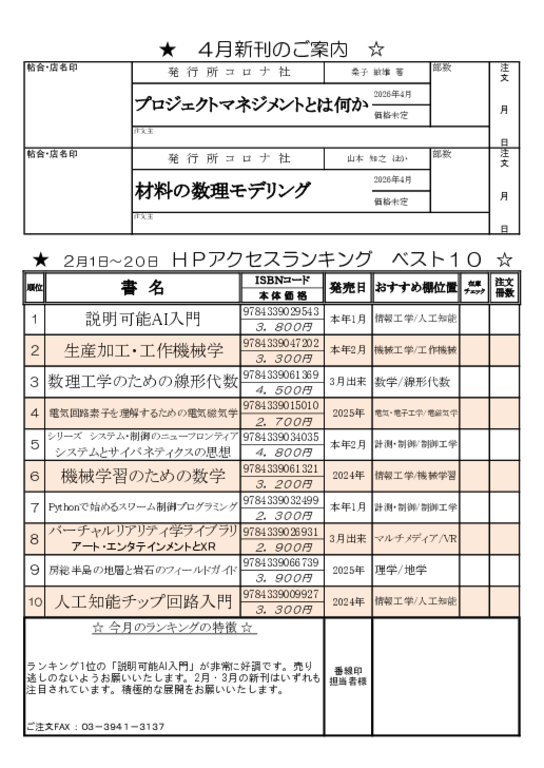

アクセスランキング注文書

毎月のアクセスランキングBest10!

翌月の注目の近刊書籍も掲載しています。書籍の詳細はWebにてご確認ください。(出力される場合は用紙設定をB5にしてください。)

バックナンバー

注文書

-

-

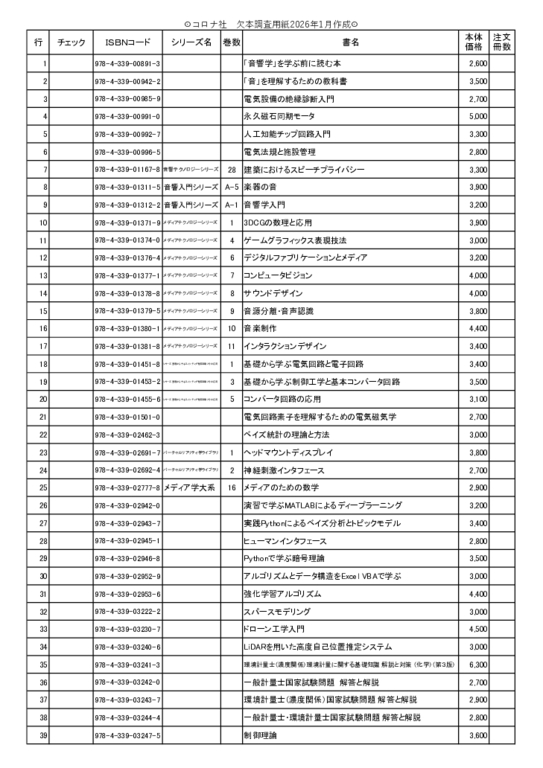

2026年1月書店欠本調査用紙(欠本調査のお願い)

新刊ニュース2月号お知らせにてご案内申し上げております「欠本調査用紙」でございます。

動きの良い書目の売り逃し防止と棚整備のため、今回もご協力賜りますようお願い申し上げます。

印刷時は用紙サイズをB4に設定のうえ出力ください。 - ダウンロード

-

-

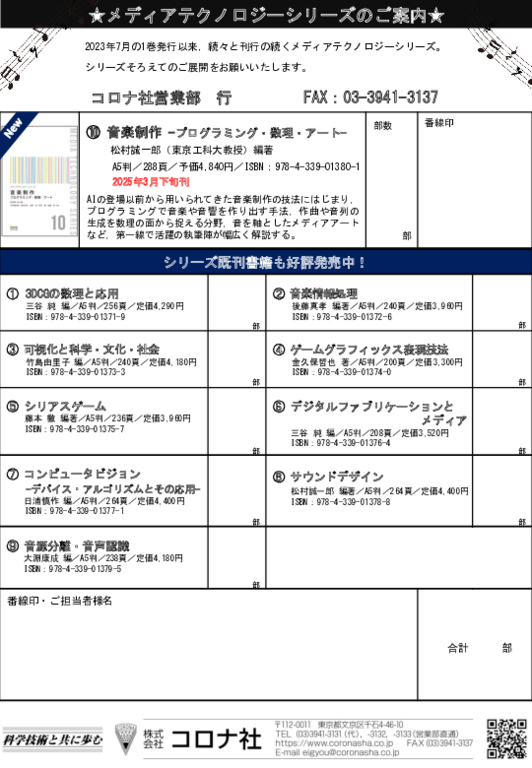

大人気シリーズ「メディアテクノロジーシリーズ」注文書(コロナ社新刊ニュース3月号に同封)

別紙でご用意したご注文書です。

- ダウンロード

広告掲載情報

POP

-

-

『基礎力がつくPythonプログラミング入門』POP

2月中旬刊行予定の新刊『基礎力がつくPythonプログラミング入門』のPOPを作成しました。

初学者から,データサイエンスやAIといった応用分野でPythonを実用的に使いたい方までを読者対象としています。

店頭での販売促進にお役立てください! - ダウンロード

-

-

『インタラクションデザイン』POP

『インタラクションデザイン』のPOPを作成しました。

店頭での販売促進にお役立てください! - ダウンロード

レビュー,書籍紹介・書評掲載情報

読者モニターレビュー【 overload 様(業界・専門分野:機械工学(特に機械工作))】

本書は、機械工学における主要学問分野の一つである、機械工作法・生産加工学のうちで

...続きを読む

、大量高速高能率生産、多品種少量(高品質)生産、試作や機械部品・機械要素の修理修復など一点モノの製作、あるいは他の生産技術である塑性加工(鍛造)や射出成形・鋳造などにおいて必須である金型の製作のいずれでもコアな技術であるという点で、最も重要な生産技術(除去加工)である切削加工を中心として、その周辺技術としての(切削型)工作機械、CAM、生産システム、研削研磨についても扱われている一冊になります。ふた昔前くらいまでは主にコンピュータの性能や価格、使いにくさの問題から、実験的な切削加工に関する研究開発とコンピュータを駆使した(CAD/CAE/)CAM・シミュレーション技術に関する研究開発との分断が大きかったようですが、近年のコンピュータの爆発的な高性能化と低価格化による普及、社会全体のコンピュータリテラシー向上もあって1研究室・研究チーム(あるいは個人)レベルで実験とシミュレーションそれぞれのアプローチを突き合わせることが可能になってきたようですが、そんな現代的な事情が反映された機械工作法・生産加工学のテキストといえそうです。

機械工作法・生産加工学についての科目は、機械工学がメカトロやVR技術などにも裾野を広げ続けている中にあって、ふた昔前よりかはどこの大学・高専等教育研究機関でも減らされている傾向にあるらしいですが、その中でも半期2セメスター四半期4ターム程度は機械工作法・生産加工学関連科目を設けられ得るとして、本書を主に用いる講義科目の前に、出来れば難しい数学や物理学の素養を必ずしも前提としない知識としての機械工作法・生産加工学に関する科目として、例えば「機械工作法(増補)(機械系 教科書シリーズ 3)」(平井 三友・和田 任弘・塚本 晃久 著、コロナ社)や「はじめての生産加工学1 基本加工技術編」(帯川 利之・笹原 弘之 編著、講談社)などを主なテキストとして用いた科目が事前に半期1セメスターあるいは四半期2タームくらいの時間で開講されていると、本書で網羅できていない溶接(あるいはその現在進行形の発展形である積層造形(Additive Manufacturing,AM)技術)、鋳造、鍛造(塑性加工)、射出成形などをカバーできて良いかもしれません。

上述の事情や、機械力学(振動学)、伝熱(工)学、制御工学といった他の機械系主要科目を事前に学んでおいた方が理解がスムーズな箇所が少なくない、という意味では、本書は学部3年次学生向けの授業用テキストを主な使途として編纂されたとのことですが、本書ベースの講義を開講するとしたら3年次後期(第2セメスター、第3・4ターム)くらいが妥当かなとは思います。そのような事情もあるので、無理に学部での講義で本書レベルの内容を教授しようとせず、大学院博士前期(修士)課程の生産加工・工作機械学特論とでも言えそうな授業科目用テキストとしても通用し得ると思います。その場合は必ずしも機械系学科出身者だけでなく、振動・波動論や制御工学くらいは学部で習得している可能性のある電気電子系・情報系・化学工学系あるいは(理論系はともかく)実験系では実験装置の設計製作運用に当たって高度に工学の素養が求められる理学系などの学生に門戸を広げても良さそうです。

あとは各章末の演習問題や例題では、十数年くらい前のものですが過去の院試(おそらく修士課程)の過去問ベースの問題が幾つも挙げられているので、いわゆる院試(修士課程だけでなく博士課程でも)対策でも有用な可能性があります(もっとも、近年の院試は数学+機械系専門科目(いわゆる4力(材料力学・熱力学・機械力学(振動学)・流体力学)+制御工学の中から幾つか選択)+英語の外部試験スコア(TOEICなど)提出+口頭試問、といった具合に筆記試験の(専門科目)選択の幅が狭まっている大学も少なくないと聞くので、機械工作法・生産加工学に準ずる科目で院試を受けられる大学院はあまり多くないかもしれませんが)。

本書で事実上扱われていない放電加工、レーザー加工、AM技術などについては「はじめての生産加工学2 応用加工技術編」(帯川 利之・笹原 弘之 編著、講談社)などで言及があるので、もし各生産技術についてより網羅的な講義が求められる場合にはそちらを副読本・参考図書に加えても良いかもしれません。

読者モニターレビュー【 いたち 様(業界・専門分野:評価装置メーカー)】

本書籍は、非常に分かりやすく丁寧に書かれておりました。

私個人のおすすめとして

...続きを読む

は、AIをこれから仕事に使う方への導入本として非常に最適だと思います。

本書籍は多彩なイラストで、分かりやすく記載されています。内容も浅くなく実用的な考え方が記載されており、「AIにはどういうものがあって、それぞれどう作られており、どういったものが得意で課題を持ち合わせているか」という内容がしっかり書かれていると思います。

私自身なんとなくAIが分かるレベルでしたが、本書籍で単語や考え方を学ばせて頂き、非常に有意義な書籍だと思います。

お問い合わせ先

書籍に関するお問い合わせやご相談は、以下まで、お気軽にお問い合わせください。

- コロナ社 営業部

- TEL:03-3941-3133

- FAX:03-3941-3137

- 休業日を除く、平日の9時~17時