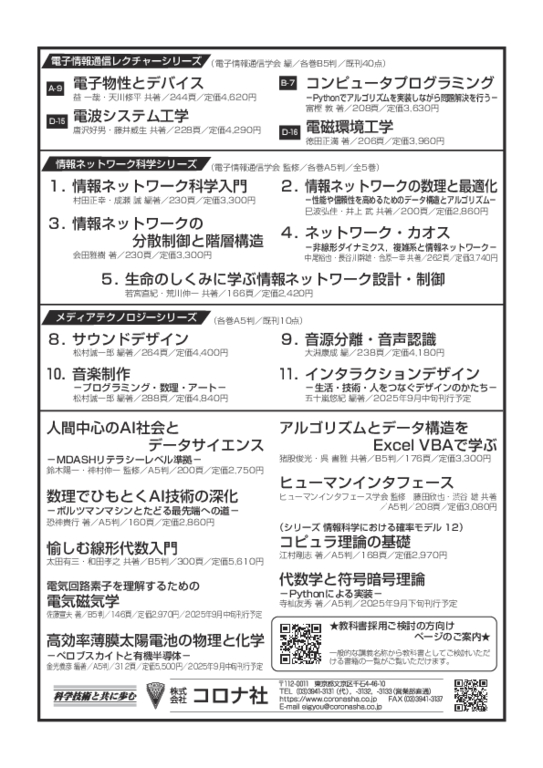

高効率薄膜太陽電池の物理と化学 - ペロブスカイトと有機半導体 -

ペロブスカイトと有機半導体の太陽電池のすべてを第一線で活躍の研究者が体系的に解説

- ジャンル

- 発行年月日

- 2025/10/10

- 判型

- A5

- ページ数

- 312ページ

- ISBN

- 978-4-339-06675-3

- 内容紹介

- まえがき

- 目次

- レビュー

- 広告掲載情報

本書は,ハライドペロブスカイトと有機半導体を活用した高効率の薄膜太陽電池の基礎および最新の進展をまとめたものです。ペロブスカイトと有機半導体の太陽電池には,共通した課題も多く,比較して議論することにより,それぞれの特徴や問題点をより深く理解できると考えて企画しました。

本書は,太陽電池の基礎,ペロブスカイト太陽電池,有機薄膜太陽電池に関する3編10章から構成されます。第1編では半導体・太陽電池の基礎的な事項,ショックレー・クワイサー理論,第2編ではペロブスカイト太陽電池の材料化学,構造化学,物性物理,さらに第3編では有機薄膜太陽電池の材料化学,界面化学,光物理で構成されています。それら3編を構成する各章も,基礎から最新の研究までがわかりやすく記述してあります。それぞれの章を関連付けて学習することにより,薄膜太陽電池の全体像が理解できるようになっています。本書を通して読者がこれら新しい薄膜太陽電池の基礎を理解し,その魅力の一端に触れていただければ幸いです。特に,大学院生・学部生および若い研究者・技術者が,高効率薄膜太陽電池の研究・開発の現状を理解できるように基礎的な記述を充実させ,さらに今後の学習や研究に役立つように多くの原著論文を参考文献として挙げました。

本書は,ペロブスカイトと有機半導体を活用した高効率の薄膜太陽電池の基礎およびその進展をまとめたものです。AIやIT技術の爆発的な進歩により,全世界で電力の確保の競争が激化しており,地産地消の電力確保が緊急な課題となっています。特に,地球温暖化の時代さらには地球沸騰化の時代と言われる今日,地産地消の電力として太陽光や風力などの自然のエネルギーのさらなる活用が求められています。なかでも,太陽光を利用した発電において,成熟したシリコン太陽電池の技術を超えた新しい高効率太陽電池の開発への期待は大きく,シリコンに代わる高効率・軽量・低コストの薄膜材料の開発が求められています。新しい実用太陽電池の候補として,本書で扱うペロブスカイト太陽電池と有機薄膜太陽電池へ期待が寄せられています。エネルギー変換効率や安定性に優れた製品の開発には,物理学と光学の基礎から電子工学,さらには材料化学までの幅広い分野の研究者の協力が必要となります。

ペロブスカイトと有機半導体の薄膜太陽電池では,これまでの無機半導体をベースとした太陽電池とは異なり,化学的アプローチによる材料開発がきわめて重要です。電荷を発生させる光吸収層であるペロブスカイトや有機半導体の高品質薄膜の開発に加えて,電荷回収層と呼ばれる伝導性薄膜の開発が求められます。これには有機化学などをベースとした材料合成の力が必要となります。それらの材料そのものの特性や積層化による界面形成も含めたデバイスの評価に加え,物理学・電子工学に基づいた精密な解析も必要です。新しい薄膜太陽電池の開発には,従来のSi(シリコン)やGaAs(ガリウムヒ素)の無機半導体太陽電池にはない新しい視点・技術での研究・開発が必須となります。ペロブスカイトと有機半導体の太陽電池には,共通した課題も多く,比較して議論することにより,それぞれの特徴や問題点をより深く理解できると考え,本書を企画しました。多くの分野の研究者との交流・協力と相乗効果により,太陽電池を研究・開発する時代です。研究がグローバル化するなかで,驚くほどのスピードで製品開発も進展しており,ますます基礎的な理解が重要となっています。

本書は,太陽電池の基礎,ペロブスカイト太陽電池,有機薄膜太陽電池に関する3編10章から構成されます。第1編では半導体・太陽電池の基礎的な事項,ショックレー-クワイサー理論,第2編ではペロブスカイト太陽電池の材料化学,構造化学,物性物理,さらに第3編では有機薄膜太陽電池の材料化学,界面化学,光物理で構成されています。それら3編を構成する各章も,基礎から研究現場の話題までがわかりやすく記述してあります。それぞれの章を関連付けて学習することにより,薄膜太陽電池の全体像が理解できるようになっています。本書を通して読者がこれら新しい薄膜太陽電池の基礎を理解し,その魅力の一端に触れていただければ幸いです。特に,大学院生・学部生および若い研究者・技術者が,高効率薄膜太陽電池の研究・開発の現状を理解できるように基礎的な記述を充実させ,さらに今後の学習や研究に役立つように多くの原著論文を参考文献として挙げました。

最後に,太陽電池の研究・開発の歴史は古く,すでに実用化されている技術であり,新しい独創的な研究や新しい技術も,諸先達の地道な研究成果に基づいています。特に,本書で引用した文献の著者に感謝したいと思います。また,お世話いただいたコロナ社の方々に感謝いたします。

2025年8月

執筆者を代表して 金光義彦

第1編 太陽電池の基礎

1.デバイス物理― 太陽電池の動作原理 ―

1.1 半導体とバンド理論

1.2 直接遷移・間接遷移と電荷有効質量

1.3 フォノンとの相互作用

1.4 電荷キャリア移動度:バンド伝導,ホッピング伝導

1.5 pn接合と太陽電池素子の等価回路

1.6 太陽電池素子構造と性能評価

1.7 フィルファクターとエネルギー損失

1.8 まとめ

2.詳細平衡理論と応用― 太陽電池への適用妥当性の検討 ―

2.1 詳細平衡と限界効率の基礎物理

2.1.1 S-Q理論以前の太陽電池効率理論

2.1.2 物体表面からの熱輻射と詳細平衡

2.1.3 黒体輻射,太陽光,集光

2.1.4 太陽光発電の熱力学的限界効率

2.1.5 さまざまな半導体モデル

2.2 太陽電池の詳細平衡理論

2.2.1 透過・熱化損失による限界効率

2.2.2 輻射損失と質量作用法則

2.2.3 詳細平衡限界効率

2.2.4 外部・内部発光効率と詳細平衡理論の拡張

2.2.5 相反関係式と詳細平衡理論の拡張

2.2.6 絶対エレクトロルミネッセンス計測と応用

2.2.7 理論の適用条件

2.3 まとめ

第2編 ぺロブスカイト太陽電池

3.材料化学― 高性能化,実用化に向けた各層の材料 ―

3.1 ペロブスカイト太陽電池とは

3.1.1 ハライドペロブスカイトの構成イオン

3.1.2 イオンの混合によるバンドギャップ制御

3.2 ペロブスカイト太陽電池開発の歴史

3.2.1 初期のペロブスカイト太陽電池

3.2.2 マルチイオン組成

3.3 ペロブスカイト半導体膜の作製方法

3.4 鉛フリー型ペロブスカイト材料

3.4.1 スズペロブスカイト

3.4.2 その他の鉛フリー型ペロブスカイト

3.5 ペロブスカイト太陽電池のデバイス構造

3.6 電荷輸送材料

3.6.1 正孔輸送材料

3.6.2 電子輸送材料

3.7 ペロブスカイト層の表面修飾材料

3.8 電極材料

3.9 まとめ

4.結晶構造― 単結晶X線構造解析のポイント ―

4.1 ペロブスカイト構造

4.2 ハライドペロブスカイト

4.3 ハライドペロブスカイト結晶の特徴

4.4 ハライドペロブスカイト結晶の構造によるバンドギャップ制御

4.5 (CH3NH3)+(PbI3)-の結晶構造

4.6 単結晶X線構造解析

4.6.1 単結晶X線回折実験

4.6.2 電子密度分布

4.6.3 吸収補正

4.6.4 原子のアサイン

4.7 まとめ

5.結晶成長― 各種プロセスにおける結晶成長のしくみ ―

5.1 結晶成長の物理

5.2 ペロブスカイトの結晶成長

5.3 溶液からのペロブスカイトの結晶成長

5.4 真空蒸着によるペロブスカイトの結晶成長

5.5 ペロブスカイトの結晶成長過程の解析

5.6 まとめ

6.光物理― 半導体としての基礎特性 ―

6.1 ペロブスカイト半導体

6.2 電子構造

6.2.1 バンド構造

6.2.2 組成によるバンドギャップ操作

6.3 光学スペクトル

6.3.1 吸収および発光スペクトル

6.3.2 共鳴励起発光とアンチストークス発光

6.3.3 発光ダイナミクス

6.3.4 鉛フリースズペロブスカイト

6.4 フォトンリサイクリングとキャリア拡散

6.4.1 発光の再吸収とキャリア拡散

6.4.2 キャリア寿命と発光スペクトル

6.4.3 薄膜のグレインサイズと発光スペクトル

6.5 光学特性の温度依存性

6.5.1 LOフォノン

6.5.2 発光スペクトルの温度依存性

6.5.3 屈折率の温度依存性

6.6 フォノンと熱物性

6.7 まとめ

第3編 有機薄膜太陽電池

7.材料化学― 構造制御による性能最適化 ―

7.1 有機半導体とその分類

7.2 有機半導体層(発電層)の分類

7.3 太陽電池パラメータと材料物性・構造の関係

7.3.1 JSCの向上

7.3.2 VOCの向上

7.3.3 FFの向上

7.4 材料設計と構造制御

7.4.1 吸収帯(バンドギャップ)

7.4.2 エネルギー準位

7.4.3 結晶性

7.4.4 分子配向

7.4.5 相分離構造(モルフォロジー)

7.5 電圧損失と電荷生成のトレードオフ

7.6 OPVに用いられる有機半導体

7.6.1 フラーレン型OPV

7.6.2 非フラーレン型OPV

7.7 まとめ

8.界面設計― D/A界面の構造と設計指針 ―

8.1 異なる素子構造におけるD/A界面

8.2 D/A界面の役割

8.3 界面電荷移動(CT)状態の実験的な証明

8.4 CT状態のエネルギーの評価

8.4.1 ショックレーのダイオード方程式を用いた解析

8.4.2 VOCの温度依存性

8.4.3 発光・吸収スペクトル

8.5 CT状態と電荷生成

8.5.1 界面のエネルギー準位,電荷移動,マーカスの理論

8.5.2 CT状態の解離

8.6 CT状態と電荷再結合

8.6.1 有機薄膜太陽電池における再結合

8.6.2 有機薄膜太陽電池の駆動状態と再結合過程

8.6.3 CT状態と自由電荷状態の相互変換

8.7 まとめ

9.電子準位― 測定・解析とエネルギーダイヤグラム ―

9.1 有機薄膜太陽電池の動作機構と一電子エネルギーダイヤグラム

9.2 有機半導体の電子準位を決定する要因

9.3 電子準位の測定法

9.3.1 光電子分光法と逆光電子分光法

9.3.2 CVによる酸化還元電位

9.3.3 量子化学計算

9.3.4 光電子分光法と光学ギャップ

9.3.5 仕事関数

9.4 界面での電子準位接続

9.5 全エネルギー表示に基づくエネルギーダイヤグラム

9.6 有機薄膜太陽電池の電子準位(全エネルギー)の測定法

9.6.1 励起子エネルギー(EX)

9.6.2 電荷移動状態(CT)

9.6.3 自由電荷(CS)状態のエネルギー

9.7 励起子束縛エネルギー

9.8 まとめ

10.光物理― 発電素過程の解析手法 ―

10.1 短絡電流密度

10.2 発電素過程

10.3 光吸収

10.4 励起子拡散

10.5 電荷解離・対再結合

10.5.1 RRa-P3HT/PCBM(非晶性共役高分子ブレンド)

10.5.2 RR-P3HT/PCBM(結晶性共役高分子ブレンド)

10.5.3 結晶性の異なる共役高分子とPCBMブレンド膜

10.6 電荷回収・二分子再結合

10.7 まとめ

引用・参考文献

索引

読者モニターレビュー【 たーぼー様 (業界・専門分野:自動車部品業界・物性物理学、プラズマ物理学)】

本書は、薄膜太陽電池の高効率化を支える物理・化学の基盤を体系的に整理し、材料科学・デバイス物理・プロセス技術を横断的に理解できる構成となっている。光吸収、キャリア輸送、界面準位、欠陥生成といった物理現象に加え、成膜プロセス、組成制御、結晶性改善など化学的アプローチが丁寧に解説されており、企業技術者が量産プロセス改善や新材料導入を検討する際の実務的な判断軸を得られる。特に界面制御や欠陥低減のメカニズムは、歩留まり向上や信頼性確保に直結する知見として価値が高い。また、ペロブスカイト、有機薄膜材料系の特徴・課題・成熟度が比較されており、「どの技術領域に投資すべきか」「どの材料系が将来の競争力を左右するか」を見極めるための視点が提供されている。また、基礎物性からデバイス構造、製造プロセスまで一貫して俯瞰できるため、研究テーマの優先順位付けや技術ロードマップ策定にも活用しやすい。研究と量産の断絶を埋めるヒントも多く、企業の中長期R&D戦略を支える実務的なリファレンスとしても有用な一冊である。

読者モニターレビュー【 もちすけ 様 (業界・専門分野:光半導体通信)】

太陽電池とくると半導体のエネルギーバンドから始まってPN接合が来て…という順番で半導体デバイスの教科書に光デバイスの一部として入っていることが多いですが、その扱い方ゆえに深いところへの説明をした書物は探すのに苦労しました。本書は第1章・第2章でそのかゆいところに手が届く説明がされており、もうここだけでも太陽電池について必要な知識が得られます。本書の特徴であるペロブスカイト・有機半導体太陽電池は私が太陽電池の教科書輪講を学生時代に行っていた頃はまだ扱っている書物もなく、この分野の進歩のすさまじさを実感しました。その一方で例えばペロブスカイトの説明では結晶格子の説明をきちんと含めていたり、有機半導体の方ではエネルギーバンド図をふんだんに用いて説明していたりと、電気化学や電子工学の基礎があれば十分に読み進められるのが素晴らしい点だと思いました。私は物理側から化学側の内容に触れて新たな発見がありましたが、逆も然りだと思います。巻末の比較的新しい論文も含めた参考文献リストもあるので、この分野にチャレンジする研究者・技術者の必携の一冊となるでしょう。

amazonレビュー

-

掲載日:2025/10/07

-

掲載日:2025/10/01

-

掲載日:2025/09/08