人工衛星・惑星探査機のための宇宙工学

人工衛星・宇宙探査機の打上げから予定軌道投入まで順を追い,その物理的意味を主眼に解説

- 発行年月日

- 2024/06/28

- 判型

- A5

- ページ数

- 324ページ

- ISBN

- 978-4-339-04689-2

- 内容紹介

- まえがき

- 目次

- レビュー

- 書籍紹介・書評掲載情報

- 広告掲載情報

本書は,大学理工系初年度生,工業高等専門学校上級生,また宇宙に興味を持つ高校生の皆さんを念頭に執筆しました。70年にわたる人類の宇宙開発は,気象衛星やGPS衛星等の分野で実用化を迎える一方,月や太陽系の他の惑星の探査や太陽系生成の謎を探るプロジェクトの実施,さらには人類の宇宙居住のための検討がされています。

宇宙開発には多岐にわたる学問が関連しています。宇宙機の製造や打上げ,運用,さらに気象観測・農漁業観測などの機械,電気電子,通信,誘導,制御等の工学分野や,太陽系生成や宇宙誕生の謎を探る理学分野,打上げや軌道,地球まわりのスペースデブリに関する世界各国の取り決めに関わる法学分野,莫大な費用の大型プロジェクトに関する経済学分野,宇宙環境の人体に与える影響を評価する医学分野なども関係してきます。

本書は,宇宙工学に興味を持つ皆さんに,今(これから),何を,どう勉強していけばよいのか,何が必要とされているのかを示すことができればという思いで執筆しました。衛星実用分野においても,宇宙探査分野においても,皆さんが勉強して(しようとして)いる大学教養課程や高校の数学・物理などが,どのように宇宙開発に繋がっているかをご理解いただければ幸いです。

本書1章から6章は,「宇宙航行の基礎と実例」ともいう内容で,人工衛星・宇宙探査機の打上げから,予定軌道への投入までを,物理的観点から説明しています。一方,7章は「宇宙航行のための数学・物理」として,1章から6章までの定量的基礎となる数学・物理等を単なる公式集ではなく,物理現象を理解できる数学として紹介しています。

1章は万有引力下での天体に成り立つケプラーの法則の物理的意味とその証明を導いています。得られた円錐曲線から,楕円軌道を中心に軌道を定義します。2章は,実用・観測・探査の対象である恒星(太陽),地球を始めとする惑星,衛星,準惑星,小惑星(帯),彗星,エッジワース・カイパーベルト天体やオールトの雲など太陽系天体の概要を述べ,現在までの知見や将来計画について簡単に紹介しています。

3章は衛星・探査機を打ち上げるロケット推進の原理,その性能パラメータ,必要な速度増分を説明し,その後、実際の打上げ手順を,静止衛星を例に紹介します。4章では静止衛星など地球周回衛星の,その軌道設計から各種軌道(太陽同期軌道,回帰軌道など)について説明します。

5章では,月や惑星を目標とし,打上げからそれらの周回軌道に投入するまでの軌道遷移手順と,それぞれの軌道を表現する鍵となるパラメータを示しています。6章では,1章で二体問題として求めたケプラー運動に対し,他天体の重力の影響,さらに国際宇宙ステーションへの接近やフォーメーションフライト等のランデブー問題や軌道遷移に関するランベルト問題等を取り扱っています。

本書は,天体運動の基礎,宇宙開発の現状から展望・計画まで,少し欲張りな内容となっていますが,その基礎となる数学・物理がどのように使われているかはご理解いただけるように留意しましたので,ご活用いただければ幸いです。

本書は,大学の理工学系の学部初年度生,工業高等専門学校上級生,あるいは宇宙に興味を持っている高校生を念頭に執筆しました。20世紀中頃から始まり,70年にわたる人類の宇宙開発は,いま,地球まわりでは気象衛星やGPS衛星をはじめとするさまざまな分野で実用化の時代を迎え,一方,太陽系内の月や他の惑星・準惑星・衛星・小惑星・彗星などの探査や太陽系の生成や宇宙の誕生の謎を探るプロジェクトの実施,さらには人類の宇宙居住のための計画が検討されています。

宇宙開発にはじつに多岐にわたる学問が関連しています。すなわち,宇宙機の製造や,その打上げ,運用,さらに地球環境・気象観測・農漁業観測などの地球環境計測に関わる機械,電気電子,通信,誘導,制御などの工学分野や,太陽系の生成や宇宙の誕生の謎を探る宇宙探査・観測に関わる理学分野,打上げや軌道,地球まわりのスペースデブリに関する世界各国の取り決めに関わる法学分野,莫大な費用を伴う大型プロジェクトに関する経済学分野,宇宙環境の人体に与える影響を評価する医学分野なども関係してきます。

このようにさまざまな学問分野が関係する宇宙開発では,数々の分野の知識や経験を持った方々の協力の上に成り立っています。本書は,理工学分野に興味を持つ皆さんに,いま(これから),何を,どう勉強していけばよいのか,何が必要とされているのかを示すことができればという思いで執筆しました。すなわち,地球まわりの実用分野においても,宇宙探査の分野においても,いま(これから)皆さんが勉強している(しようとしている)大学教養課程の数学・物理が,どのような形で宇宙開発につながっているのか,またそのためにはその前段階の高校数学・物理からどのように進展しているのかを理解することが重要です。

一方,詳細かつ実際的な検討を行うためにはより進んだ数学・物理や計算機科学が必要になります。本書においては,宇宙に興味を持ってくださる皆さんに(たとえ,その分野が理学であれ,工学であれ,医学であれ…)皆さんの勉強している(しようとしている)数学・物理等々がどのように宇宙につながっているかを,気象衛星や観測衛星に代表される地球周回衛星や太陽系内の他の惑星,衛星等々を探査する宇宙探査機の地上からの打上げ,目標軌道への投入などを題材に紹介していきます。

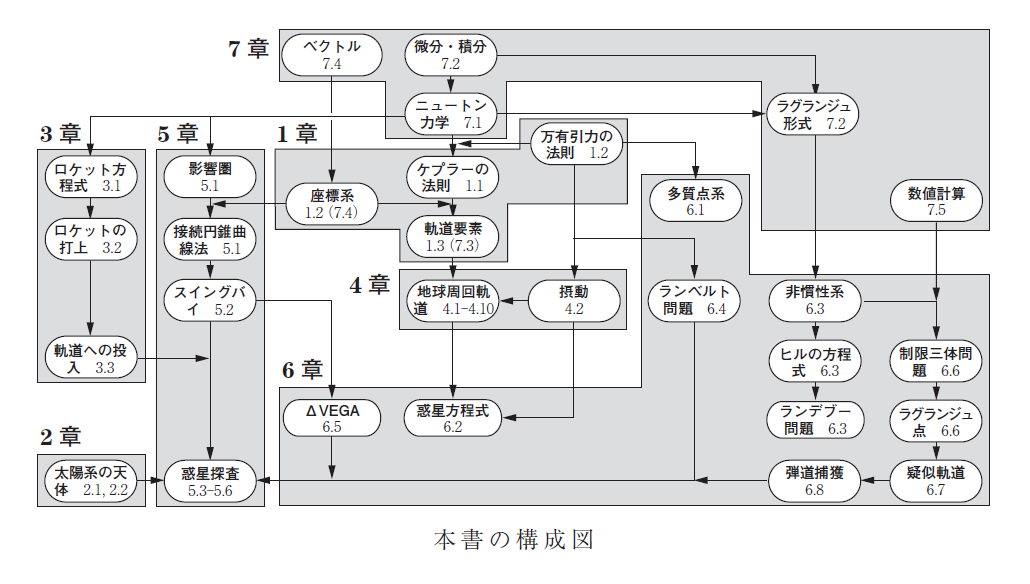

まず,本書の1章から6章までは,「宇宙航行の基礎と実例」ともいうべき内容で,人工衛星・宇宙探査機を打ち上げてから,予定の軌道に投入するまでを順を追って,その物理的意味を主眼に説明しています。一方,7章は「宇宙航行のための数学・物理」として,1章から6章までの定量的な基礎となる数学的・物理的裏付けを単なる公式集ではなく,物理現象を記述できる数学として紹介しています。また,より詳細な数学的裏付けはそれぞれの専門書を参考にしてください。

1章は万有引力が作用している物体(天体)に成り立つケプラーの法則に関し,法則の物理的意味とその証明を導いています。その結果,得られる天体の軌道である円錐曲線から,楕円軌道を中心に軌道を定義しています。2章は,実用・観測・探査の対象である地球をはじめとする太陽系内の恒星(太陽),惑星,衛星,準惑星,小惑星(帯),彗星,エッジワース・カイパーベルト天体やオールトの雲など太陽系の天体の概要について述べ,いままでの研究開発成果や今後の予定などについて簡単に紹介しています。

3章は衛星,探査機を打ち上げるためのロケット推進の原理,その性能パラメータ,軌道投入に必要とされる速度増分をどのように獲得するかを説明し,その後実際の打上げのシーケンスなどを,地球静止衛星を例に紹介します。4章では静止軌道などの地球周回衛星について,その軌道設計から各種軌道(太陽同期軌道,回帰軌道,準天頂軌道など)について記述しています。

5章では,これまでの軌道力学の実践的な応用として,月や惑星を目標天体として,打上げから目標天体を周回する軌道に投入するまでの軌道遷移手順と,それぞれの軌道を表現する際に鍵となるパラメータを示しています。6章では,1章で二体問題として求めたケプラー運動に対し,他天体の重力の影

響,さらに国際宇宙ステーションへの接近やフォーメーションフライトなどのランデブー問題や軌道遷移に関するランベルト問題などを取り扱っています。これらの各章の関係を図に示します。

本書の構成は,天体運動の基礎,宇宙開発の現状から展望・計画までに関わる少し欲張りな内容となっていますが,その基礎となる数学・物理がどのように使われているかはご理解いただけるように留意しましたので,ご活用いただければ幸いです。

2024年4月

著者一同

1. 衛星・探査機の運動,軌道

1.1 ケプラーの法則

1.1.1 ケプラーの法則とは

コラム1:天体力学の基礎を築いた人々

1.1.2 ケプラーの法則を導く

コラム2:シリウスAとシリウスB

1.2 座標系

1.2.1 絶対座標系と慣性座標系

1.2.2 慣性座標系

1.2.3 天体や軌道面を基準とした座標系

1.2.4 機体固定座標系[X_B,Y_B,Z_B]^T

1.2.5 速度および加速度の座標変換

1.3 軌道要素

1.3.1 軌道の大きさと形状を指定するパラメータ

1.3.2 軌道面の向きを指定するパラメータ

1.3.3 軌道上の位置を指定するパラメータ

章末問題

2. 太陽系の天体

2.1 太陽系の構成

2.2 太陽系天体の概要

2.2.1 太陽と惑星間物質

コラム3:HR図

2.2.2 地球型惑星と小惑星帯までの天体

コラム4:世界の宇宙機関

コラム5:軌道共鳴

2.2.3 木星型惑星と天王星型惑星

コラム6:ガリレオ衛星エウロパ

2.2.4 太陽系外縁天体

コラム7:太陽系外惑星あるいは系外惑星

3. ロケット方程式と打上げから静止軌道投入まで

3.1 ロケット方程式

3.1.1 ロケット推進の原理

3.1.2 ロケット方程式の導出

3.2 実際のロケット打上げ時に働く力

3.2.1 重力損失

3.2.2 グラビティターン

3.2.3 空気抵抗損失

3.2.4 コースティング

3.3 軌道への投入方式

3.3.1 ダイレクトバーン方式およびダイレクトアセント方式

3.3.2 ホーマン軌道遷移方式

3.3.3 軌道面変更

3.3.4 オール電化衛星(電気推進)による静止軌道投入方式

章末問題

4. 種々の地球周回軌道

4.1 軌道設計の目的

4.2 地球の重力場のひずみによる摂動

4.3 太陽同期軌道

4.4 回帰軌道・準回帰軌道

4.5 地球同期軌道・静止軌道

4.6 太陽同期回帰軌道・太陽同期準回帰軌道

4.7 モルニヤ軌道・ツンドラ軌道

4.8 凍結軌道

4.9 準天頂軌道

4.10 軌道の比較

章末問題

5. 月・惑星への航行

5.1 パッチドコニックス法と影響圏

5.2 スイングバイの原理

5.3 地球を出発し月または惑星に至る軌道

5.3.1 ロケットによる打上げ軌道と地球周回パーキング軌道

5.3.2 地球を脱出する双曲線軌道

5.3.3 太陽周回軌道

5.3.4 天体を周回する軌道

5.3.5 外惑星探査などへの拡張(スイングバイの利用)

5.4 月周回軌道への移行

5.5 惑星探査ミッションの解析

5.6 火星ミッションおよび金星ミッションへの応用

5.6.1 これまでの火星探査(打上げ日の特徴)

コラム8:火星大接近

5.6.2 地球出発→火星到着軌道の相対速度

コラム9:火星探査機「のぞみ」

5.6.3 火星離脱→地球帰還軌道の相対速度

5.6.4 地球出発→金星到着軌道の相対速度

章末問題

6. より高度な軌道設計に向けて

6.1 多体質点系の運動方程式

6.2 惑星方程式

6.2.1 ラグランジュの惑星方程式

6.2.2 ガウスの惑星方程式

6.2.3 惑星方程式に基づくミッション軌道の設計

6.2.4 静止軌道の軌道保持

6.3 ランデブー問題

6.4 ランベルト問題

6.5 ∆VEGA

6.6 制限三体問題

6.7 ラグランジュ点まわりの擬似軌道

6.8 弾道捕獲

章末問題

7. 宇宙航行のための数学・物理

7.1 運動量と角運動量

7.2 微分,積分と微分方程式

7.3 円錐曲線

7.3.1 円錐曲線の概要

7.3.2 楕円のデカルト座標表示

7.3.3 楕円の極座標表示

7.3.4 楕円の幾何学的関係

7.4 ベクトルと座標変換

7.4.1 ベクトルの演算

7.4.2 極座標を使ったベクトルの微分

7.4.3 座標変換とベクトルの回転

7.4.4 楕円軌道上の速度ベクトル

7.5 数値計算

7.5.1 代数方程式の解法

7.5.2 微分方程式の解法

7.5.3 高階微分方程式の解法

7.5.4 連立微分方程式の解法

7.5.5 数値積分の求積

章末問題

引用・参考文献

章末問題解答

索引

読者モニターレビュー【 天ぷら 様(業界・専門分野:制御工学、強化学習)】

本書では、宇宙工学を学ぶ際に必要な工学・物理学・数学・天文学的知識が紹介されています。

自分は全く専門外なのですが、聞き覚えのあるケプラーの法則から始まり各天体の知識、ロケットの打ち上げから地球および各天体の軌道まで、数式も交えながらとても詳しく述べられている印象でした。

本文最後の7章では、それまでの章でも必要とされるような数学・物理学的知識が記されているため、もしわからないところがあれば適宜参照するような形でも良さそうです。

門外漢の自分も読むだけで宇宙工学に興味を抱く、大変魅力的な書籍だと感じました。

読者モニターレビュー【 佐藤 実 様 東海大学理系教育センター(業界・専門分野:宇宙エレベーター,物理教育研究,科学映像教材)】

人類が誕生してからずっと、天は見上げて想いを馳せる対象でした。それがようやく、出掛けていって旅する場所になりました。いままさに、特別な人ではなくても宇宙を渡り、星を巡ることのできる時代が、幕を開けようとしています。すでにひと足先に、人類がおくり出した探査機たちは、冥王星を含めすべての惑星を訪ね、この瞬間も太陽系を飛びまわっています。なかには太陽圏をとび出して、星間空間をつき進んでいるものさえいます。

いま世界は、宇宙に開かれています。情熱とチャレンジ精神さえあれば、誰もが宇宙に挑戦できる時代がやってきました。『人工衛星・惑星探査機のための宇宙工学』は、そんな時代にふさわしい、太陽系の歩き方を案内する完璧なガイドブックです。

ガイドブックといえば名所案内。この本では、惑星や衛星、小惑星など、太陽系内のさまざまな天体の概要が網羅され、紹介されています。カラー口絵をはじめ図版が豊富で、写真を眺めているだけで、この景色が見たいあの場所にも行ってみたいと、わくわくしてきます。

交通案内も万全です。地球周回にしろ惑星探査にしろ、どのようにすればそこにたどり着けるのか、その行程についても懇切丁寧に記されています。図に描かれた軌道を追うだけで、こんな方法があるのかあんな経路もとれるのかと、どきどきしてきます。

地球周辺や太陽系内の移動には、ニュートン力学が欠かせません。万有引力を受けながら三次元空間を運動する物体の運動を示すには、どうしても数式の助けが要ります。でも大丈夫、読者が迷うことないよう、要所要所に的確な解説が用意されています。著者に手を引かれるまま進んでいけば、いつの間にか宇宙空間を旅していることに気づくことでしょう。

しかも最後の章には、この本で使われている数学や物理の解説まで付いています。この章だけで、教科書一冊分の価値があります。なんて至れり尽くせりのガイドブックなのでしょう。

わたしたち自身が実際に宇宙を旅することができるようになるには、もう少し時間がかかるかもしれません。けれども、想像の翼を広げることはできます。皆さんもぜひこの本を手に、太陽系を旅してみてください。それはきっと、いつかやって来る未来ではなく、皆さんが自ら手繰り寄せる現実となることでしょう。

読者モニターレビュー【 napo 様(業界・専門分野:IT業界)】

本書は、太陽系の惑星の特徴からロケット方程式、人工衛星の軌道設計まで幅広くカバーしています。

数式を理解するためには大学レベルの微分積分、線形代数、物理学の知識が必要ですが、第7章で基本的な概念が解説されており、専門知識がなくても挑戦可能だと思います。

専門外の方には数式が難解に感じられるかもしれませんが、すべての数式を追う必要はなく、内容は丁寧に説明されています。

私自身、知識が不足し、また忘れている部分もありましたが、理解に支障はありませんでした。

数式と理論だけでなく、適用された実際のミッションの例も記載されており、理解や知識を深めるのに役立ちました。

宇宙業界に関わりたい方、すでに関わっている方や、宇宙自体に興味がある方に特におすすめの一冊です。

【書評】JAXA宇宙科学研究所 澤井 秀次郎 教授 (JAXA SLIMプロジェクト プロジェクトサイエンティスト)

本書は、軌道力学やロケット工学の基礎をわかりやすく整理しており、これから学ぼうとする学部学生や、人工衛星や探査機の現場で研究開発に取り組むエンジニア、更にはこれから天体探査ミッションを検討しようとする研究者等にも是非とも手に取ってほしい一冊である。

本書の大きな特徴のひとつとして、宇宙工学を題材として現場の研究開発と基礎的な数学や物理がどのように結びつくのかを平易に解説している点がある。たとえば、有名な公式の導出を丁寧に解説しており、学生諸氏にとっては、これまで自身が取り組んできた数学や物理の知識がどのように宇宙開発の現場で役立っていくのかを実感できる良書である。式の展開が続く教科書は全体像がわかりにくくなりがちであるが、本書では随所に具体的・現実的な問題設定に基づく「例題」があって、数式遊びになることはない。

本書の例題やコラムは現場に即しているため、軌道力学の数式を正確に暗記していない分野外のエンジニアにとっては、これらを見るだけでも大いに助けになるはずである。また、特に若い読者の中には、本書で必要な基礎的な数学や物理に精通していない方もいるかもしれない。本書はそういう読者もないがしろにしない。第7章には必要な基礎が平易に整理されている。

また、軌道力学・ロケット工学としての教科書としては異例であるが、第2章では太陽系天体の概要やそれらへの探査の歴史がまとめられている。本書を学ぶモチベーションを大いにかき立てられると同時に、ひとつの独立した読み物としても迫力がある。

-

掲載日:2025/06/01

-

掲載日:2024/09/03

-

掲載日:2024/08/01

-

掲載日:2024/07/05

-

掲載日:2024/06/27

-

掲載日:2024/06/01