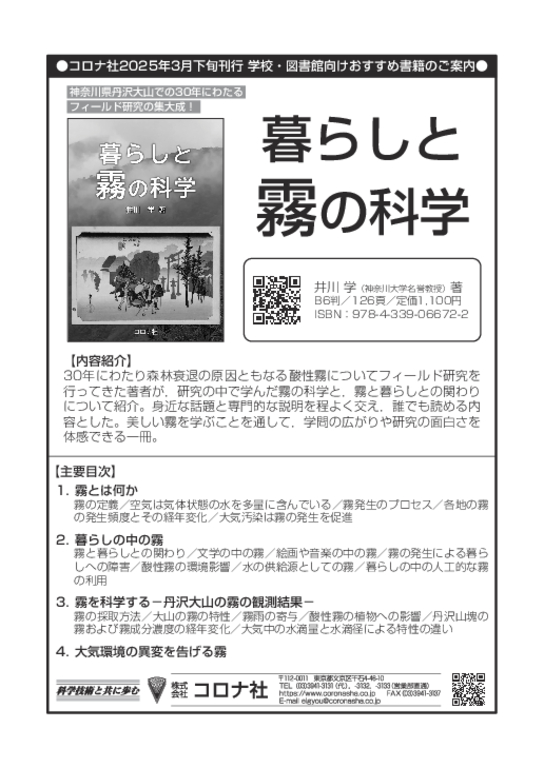

暮らしと霧の科学

美しい霧を学ぶことを通して,学問の広がりや研究の面白さを体感する。誰でも読める一冊

- 発行年月日

- 2025/04/10

- 判型

- B6

- ページ数

- 126ページ

- ISBN

- 978-4-339-06672-2

- 内容紹介

- まえがき

- 目次

- レビュー

- 書籍紹介・書評掲載情報

- 広告掲載情報

この本「暮らしと霧の科学」は、霧についての科学入門書であることに留まらず、霧に関わる全ての事柄を扱っています。

霧の発生は、大気中の水蒸気が凝結して多数の小さな水滴となることによっていますから、第一章では霧の定義に始まり、水蒸気が水滴に変わるときどんなことが起こっているのか、どのような条件で霧が発生するのか、を詳しく述べています。このような水滴は自然界で現れるだけではありません。多数の小さな水滴を人工的に発生させる噴霧という操作は、日常生活の中で加湿や避暑、あるいは薬剤の散布等、様々な目的で広く行われています。また、霧は交通障害をもたらす一方で美しく幽玄な景観を作り出すことから、絵画、文学、音楽といった芸術作品の中でもよく取り上げられています。

第二章ではこれら霧に関するすべての事柄を広く紹介しています。

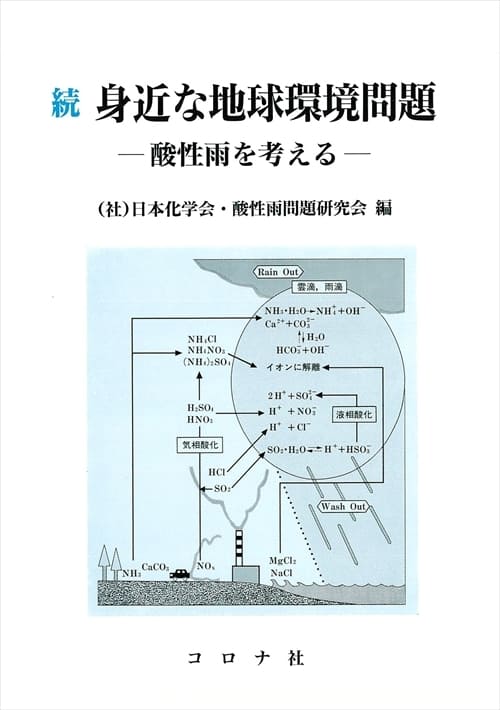

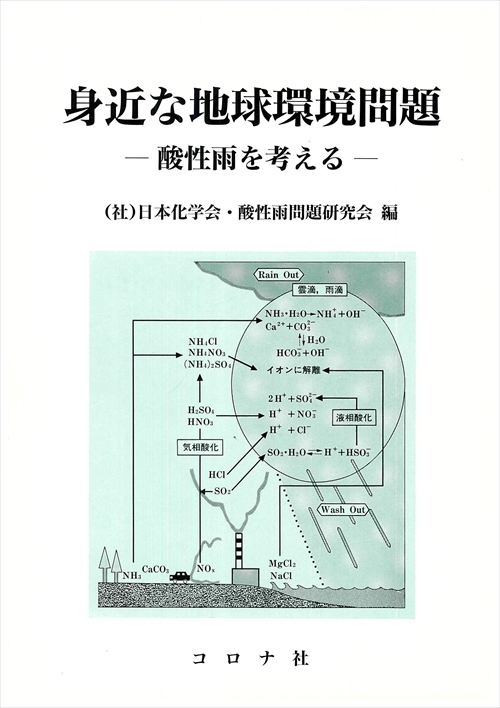

第三章では著者らが丹沢大山で行った霧の観測結果と、大気汚染により酸性化した霧の植物への影響、霧と同様に重要であることが明らかになった霧雨について、そして30年余り観測を続けていた間に起こった大気環境の変化について説明しています。

最後の第四章では霧についての今後の科学研究の重要性について述べています。

この本では科学的な事実を紹介するだけでなく、著者が研究を進める中でのこぼれ話や、研究を始めるに至った経緯、研究を進める中で直面した困難や喜び等も、紹介しています。さらに、さまざまな平均値の求め方、単位、pHの定義等の基礎的事項も丁寧に説明しているので、中高生から一般の方までが読める本となっています。

読者には、霧の科学の面白さと自然の恵みと奥深さについて、思いを巡らしていただければと思っています。またこの本が、次の時代を担う若い人たちに環境科学への関心を深める一助となることを、願っています。

私は,主宰する神奈川大学の研究室の学生やスタッフとともに,森林衰退の原因ともなる酸性霧についての研究を丹沢大山で1988年から2019年末までの30年あまり行いました。霧は自然の恵みであり重要な水の供給源の一つですが,大気汚染があると霧の微小水滴内に汚染物質を取り込んで高濃度かつ酸性の霧となり,生態系に悪影響を与えます。また,霧は人の行く手を阻み,危険を招きます。しかし一方で,森や水辺に生じた霧は人々の心に訴える美しさを持っています。

この本では,研究の中で学んだ霧の科学と,霧と暮らしとの関わりについて,そして私の研究室の霧の研究で明らかになったことについて,紹介したいと思います。環境科学を主としながらも日常生活に関することや文学や音楽まで,霧をキーワードにして紹介します。この本をまとめる中で,自然の霧だけではなく人工の霧も人々の暮らしに深く関わることを改めて実感させられました。少し専門的な説明や脇道にそれる話はコラムの形でまとめていますので,その欄は興味に応じて読んでいただければと思います。また,暮らしとの関わりを記述した2章を読んでから最初に戻る,というこの本の読み方もあると思います。

私は,研究を進める中で,環境科学はすべての学問分野に関わることを痛感しました。この本を手に取られた方にも,そういった学問の広がりに興味を持っていただければ著者として嬉しく思います。この本で扱う霧に関する科学や技術には,膨大なバックグラウンドがあるので,それぞれの記述に対して引用,もしくは参考にした文献を明示しています。引用・参考文献の多くは,インターネット上で検索すると,その本文あるいは要旨までを読むことができますから,詳しくはそちらを参照してください。

2025年2月

井川学

1. 霧とは何か

1.1 霧の定義

コラム1 pHとは何か

1.2 空気は気体状態の水を多量に含んでいる

コラム2 空気中で気体となっている水の量は?

1.3 霧発生のプロセス

コラム3 霧の水滴径の求め方

1.4 各地の霧の発生頻度とその経年変化

コラム4 いろいろな単位

1.5 大気汚染は霧の発生を促進

コラム5 いろいろな平均値

2. 暮らしの中の霧

2.1 霧と暮らしとの関わり

2.2 文学の中の霧

2.3 絵画や音楽の中の霧

2.4 霧の発生による暮らしへの障害

コラム6 霧に関連する自然現象のいろいろ

2.5 酸性霧の環境影響

コラム7 大気汚染による酸や粒子状物質の生成

2.6 水の供給源としての霧

コラム8 霧の国際会議

2.7 暮らしの中の人工的な霧の利用

コラム9 人工的に霧を発生させる方法

3. 霧を科学する ─丹沢大山の霧の観測結果─

3.1 霧の採取方法

コラム10 大山の歴史といま

3.2 大山の霧の特性

コラム11 閉鎖系とみなされる霧

3.3 霧雨の寄与

コラム12 観測の重要性

3.4 酸性霧の植物への影響

コラム13 総合科学としての環境研究

3.5 丹沢山塊の霧および霧成分濃度の経年変化

コラム14 大気中の水滴量の求め方

3.6 大気中の水滴量と水滴径による特性の違い

コラム15 露の科学

4. 大気環境の異変を告げる霧

引用・参考文献

あとがき

索引

読者モニターレビュー【 シロナ 様 (業界・専門分野:金融)】

科学的な説明だけでなく、霧にまつわる日本の地名や、フランクルの『夜と霧』などの文化的な話題もあり、「へぇ!」となりました。

霧の国際会議なんかもあるらしい。(ちょっと入りたい。)

とくに印象的だったのは、霧と環境問題のつながりです。

「霧のロンドン」と呼ばれる現象は、じつは大気汚染が原因で、いまのロンドンでは当時ほどの霧はもう珍しくなっているそうです。また、日本でも「酸性霧」が問題になっており、酸性雨よりも強い酸性になることもあるとか。

私の好きな神奈川・大山の森も、酸性霧の影響で木が枯れているのではないかという研究を知り、ショックでした。

山にあるものは雨も霧も全部きれいなものだと思っていたけど、そうでもないみたい。

日本の山は好きだから、いつまでも綺麗なままでいてほしい。山の霧が、綺麗な霧になるにはどうしたらいいのかな~と考えさせられました。

レビュー記事「美しい霧が日本の木を枯らしているらしい?(読書記録) (no+e)」

https://note.com/shirotan29/n/n08990f7542e8?sub_rt=share_b

読者モニターレビュー【 H.N 様(業界・専門分野:制御工学)】

暮らしと霧の科学」は、霧の発生メカニズムや性質にとどまらず、自然現象・環境問題・芸術表現まで幅広く霧に関わる事柄を扱った、科学入門書であると同時に総合的な霧の案内書である。著者が30年以上にわたり丹沢大山で行ってきた観測結果をもとに、特に大気汚染によって酸性化した霧や霧雨が植物や環境に与える影響について詳しく紹介している。また、第一章では霧の定義や水蒸気が水滴に変わる過程、第二章では噴霧技術や霧の文化的価値、第三章では実際の観測データに基づく環境変化、そして第四章では今後の霧研究の重要性が語られている。高校化学の気体やイオンの知識が理解を助けるが、中高生から一般まで楽しめる構成で、科学の楽しさと自然の奥深さを感じられる一冊である。

読者モニターレビュー【 達哉ん 様(業界・専門分野:気象エンジニア・気象学)】

霧の定義から始まり、科学的説明を基本に広く話が展開され、多少の数式こそあるものの理系高校生などが読むのに好適です。

特に3章は大学の研究室や研究の紹介という趣があります。価格も手ごろで地学オリンピックなどの場に出る高校生に渡してみたい本です。

一方、暮らしの面からは、気象庁の出す気象情報や濃霧注意報等に触れられていないのが残念でした。濃霧注意報がどういう情報か、どう注意すればいいかというのは最も暮らしに直結する観点の一つですから、改訂の折などに追記されることを期待いたします。

専門家を目指す人への書籍として、おすすめできる本でした。

読者モニターレビュー【 詩舞澤沙衣 様 限界研(業界・専門分野:ライター・批評家 )】

筆者の井川学氏は30年以上「酸性霧」についての研究を続けているそうだ。しかしそもそも、「霧」とはどんなものなのだろう?

井川氏の研究について知ってもらうために、井川氏はまず、「霧」について一から知ることができる本として、『暮らしと霧の科学』を執筆したそうだ。実際、私自身、本書を読むことで「霧と雨の違いは?」とか根本的なことから知ることができた。いわゆる「理系」の分野だけでなく、「文学」での霧の扱いについても言及があり、まさに霧が晴れるように読むだけで多方面に視界がひらけるような一冊だ。

読者モニターレビュー【あめ色玉ねぎ 様(業界・専門分野:システム工学)】

一章では、霧の定義や霧な発生するメカニズムを定量的かつ科学的に説明しており、霧についての基礎的な知識を身に付けることができる。

二章では、文学や芸術に登場する霧の紹介から始まり、環境問題等を交えながら日常生活と霧の関連性について学ぶことができる。

三章では、霧の採取の仕方を皮切りに筆者による霧の研究内容について具体的な内容を知ることができる。

四章では、霧を知ることが地表の環境を守るうえで非常に重要であることが述べられて、全体のまとめとされている。

全体を通して、高校で習う理科の知識がある程度あれば読むことができる内容であり、簡潔にまとめられているため読みやすい印象であった。

-

掲載日:2025/12/09

-

掲載日:2025/07/18

-

掲載日:2025/06/01

「化学と工業」2025年6月号 書籍ガイド

-

掲載日:2025/04/07

-

掲載日:2025/04/04

-

掲載日:2025/03/27