音響テクノロジーシリーズ 28

建築におけるスピーチプライバシー

会話音による個人情報漏洩や業務妨害について,評価指標や建築音響設計手法を解説する。

- 発行年月日

- 2025/11/28

- 判型

- A5 上製

- ページ数

- 190ページ

- ISBN

- 978-4-339-01167-8

- 内容紹介

- まえがき

- 目次

- レビュー

- 広告掲載情報

【読者対象】

・会話による情報漏洩や執務妨害に関わる研究者・技術者・初学者

・オフィス、医療施設、銀行等の建築設計実務に関わる技術者

【書籍の特徴】

スピーチプライバシーとは、オフィスや病院、銀行などで交わされる会話が思わぬ形で漏れてしまったり、周りの会話が気になって仕事に集中できなくなったりする問題を指す用語です。本書では、こうした問題をどう評価し、どう対策していくかを分かりやすく解説しています。

スピーチプライバシーの問題は会話が不明瞭になるほど改善されます。鍵になるのは不明瞭さを「音声が聞き取れる割合」として数値化した音声了解度と、それに影響する音響設計上の指標との関係です。この関係をさまざまな角度から紹介しているのが、本書の大きな特徴です。

会話を聞き取りにくくする建築的な方法については、ABCDルールという基本的な考え方をベースに、初めて学ぶ人にも理解しやすく説明しています。また、具体的な設計方法や実際の事例も取り上げているので、建築設計に携わる人にとっても実務で役立つ内容です。さらに、電気音響によるサウンドマスキングについても、基本から実践例まで紹介しており、システム開発や実装に関わる技術者にとって基礎知識が身につくようになっています。

読者それぞれの関心やバックグラウンドに合わせて、必要なところだけ拾い読みできるのも本書の特徴です。

【各章について】

1章 スピーチプライバシーの研究が始まった背景と国際規準の動向を解説します。

2章 評価方法の基礎となる不明瞭性と音声了解度の関係、及び音声了解度と物理指標の関係を解説します。

3章 会話音声の漏洩に関する「保護感」についてこれまでの研究を解説します。

4章 会話音声による執務の「妨害感」についてこれまでの研究を解説します。

5章 ABCDルールに基づく室内音響設計の基礎を解説します。

6章 具体的な室内音響設計例を解説します。

7章 電気音響的な対策方法であるサウンドマスキングの考え方とその実施例を解説します。

【著者からのメッセージ】

医療施設、オフィスなどの音環境において、個人情報の保護や執務における妨害感の低減を目的に、スピーチプライバシーの問題が多く指摘されています。本書を通じて得られた知識をもとに、室内音響理論や心理的な影響についての研究だけでなく、総合的な問題の解決にも活用していただければ幸いです。

【キーワード】

スピーチプライバシー、音声了解度、不明瞭性、保護感、妨害感、サウンドマスキング、ABCDルール

個人情報の保護やオフィスにおける生産性向上という世界的な関心の高まりから,会話の内容が第三者に聴取されることによる個人情報の「漏洩」や周囲の会話が執務を妨害する「侵害」の程度の評価と,それらの問題を低減する設計を行うことを目的とした研究が進んでいる。会話音声におけるこれらの音響的な問題の総称として「スピーチプライバシー」という用語が使用されている。スピーチプライバシーの研究は,マサチューセッツ工科大学の研究者が設立した音響コンサルタント会社のメンバーであったWilliam J.Cavanaughを中心としたチームが1960年代に行った,オフィスにおける音響的不満の調査から始まった。その研究から,音響的不満はそれまでに原因と考えられてきた暗騒音や遮音性能だけでは説明できず,隣接する空間から侵入する会話音声の明瞭性とも関連があることが明らかとなった。そして,この音響的不満の主観印象として「Speech privacy」が使われた。その研究は,スピーチプライバシーの評価指標,建築音響特性との関連から音響設計手法まで幅広く行われ,その後の研究の主要な枠組みを作り上げた。これまで多く行われてきた「会話の了解度を高めることが必要な情報伝達性能」とは逆の「会話の了解度を低下させ,情報を伝達させない非情報伝達性能」という,新たな視点での研究や開発を行うきっかけにもなった。

本書は,建物内の音環境におけるスピーチプライバシーについて,建築音響設計者,研究者を対象に解説することを目的としている。これまでの研究においては,不明瞭性と了解度物理指標,プライバシー感や妨害感の評価,明瞭性を低下させるための建築音響設計手法(ABCDルール),そして暗騒音レベルを人工的に高めることによって明瞭度を低下させることを目的としたサウンドマスキング技術など,多くの研究が行われ,実施例も発表されている。特に,サウンドマスキングの研究に関しては,マスキング音の生成,実時間処理など,建築音響以外の電気音響の信号処理の分野においても,多くの研究が行われているが,本書では,建築音響に関連する研究に留め,信号処理の分野で行われているマスキング音の研究の詳細は除いている。

本書の執筆者は,日本においてスピーチプライバシーの議論が始まった当初から研究に着手し,継続して議論を続けている研究者から選ばせていただいた。まず1章でスピーチプライバシーの概要を解説した後,2章では主観評価の基礎となる不明瞭性と物理評価指標の関連について解説し,3章,4章では主観印象である「会話音声の個人情報の保護感」や「執務妨害感」についての背景や研究を解説する。スピーチプライバシーの問題が生じた場合の対策や室内音響設計の考え方については,5章で関連する室内音響理論を解説した後,6章で具体的な室内音響設計手法を,そして7章でサウンドマスキングについて解説する。スピーチプライバシーに関する研究の歴史は浅いため,研究段階の結果も含みつつ,スピーチプライバシーの研究の全体像を理解していただけるように執筆を行った。主観評価については,音に注意を払っていないとき,すなわち執務をしている場合などにおいて音声の明瞭性評価や会話の保護感など,客観的に条件設定を行うことが難しいという問題がある。本書では,筆者らの研究結果のみを取り上げており,そのデータの一般性は今後さらに検証する必要もあろう。この点に関しては,読者の批判を仰ぎたい。

終わりに,本書を執筆する機会を与えてくださった日本音響学会編集委員の皆様,ならびに出版に関して多大なご尽力をいただいたコロナ社の皆様に厚く感謝する。また,本書における挿絵を提供いただいた井上瑞紀氏に感謝する。

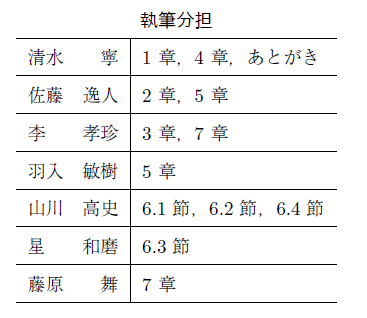

なお,本書の執筆分担は以下のとおりである。

2025年9月

清水寧

1.スピーチプライバシーとは?

1.1 背景

1.2 漏洩と侵害

1.3 建築におけるスピーチプライバシー

1.4 海外の動向と社会的背景

引用・参考文献

2.不明瞭性の評価

2.1 不明瞭性に影響する要因

2.1.1 発信系

2.1.2 伝送系

2.1.3 受信系

2.2 不明瞭性の段階

2.3 不明瞭性の測定

2.3.1 了解度の分類

2.3.2 カテゴリ尺度法による評価

2.3.3 了解度とカテゴリ評価の対応

2.3.4 測定時の注意点

2.4 了解度と物理指標の対応

2.4.1 SN比

2.4.2 明瞭度指数

2.4.3 SPC

2.4.4 U値

2.4.5 STI

2.4.6 SN比と他の物理指標の対応

2.5 暗騒音の音圧レベルの上限

2.6 スピーチプライバシーの評価の考え方

引用・参考文献

3.個人情報の保護感の評価

3.1 個人情報の保護感の定義

3.2 個人情報の保護感の評価法

3.3 個人情報の保護感に影響する要因

3.3.1 対象空間の音響特性

3.3.2 対象空間の種類

3.3.3 対象空間の会話内容

引用・参考文献

4.会話の侵入による執務の妨害感の評価

4.1 妨害感

4.1.1 日本のオフィスにおける妨害感

4.1.2 北米のオフィスにおける妨害感

4.1.3 欧州のオフィスにおける妨害感

4.2 妨害感と侵入する会話の明瞭性

4.2.1 北米における研究例:妨害感の閾値による評価

4.2.2 欧州における研究例:執務効率の低下と了解度の物理指標による評価

4.2.3 日本における研究例:カテゴリ尺度による評価

引用・参考文献

5.室内音響設計の基礎

5.1 室内音響設計の立場から見たスピーチプライバシー

5.1.1 スピーチプライバシーの設計におけるABCDルール

5.1.2 設計の基本的な考え方

5.1.3 マスキング音による効果の違い

5.1.4 初期音および後期音とスピーチプライバシーの関係

5.1.5 スピーチプライバシーと建築条件

5.2 建築条件IとIIにおける室内音場理論

5.2.1 初期音エネルギーの割合

5.2.2 直接音と反射音の距離減衰

5.2.3 指向係数と平均吸音率の影響

5.2.4 衝立の設置効果

5.3 建築条件IIIにおける室内音場理論

5.3.1 2室間の音圧レベル差

5.3.2 吸音とSN比の関係

5.4 建築条件ごとのスピーチプライバシー設計法

5.4.1 建築条件Iの設計法

5.4.2 建築条件IIの設計法

5.4.3 建築条件IIIの設計法

引用・参考文献

6.室内音響設計の実例

6.1 スピーチプライバシーを考慮した室内音響設計の手順

6.1.1 一般的な遮音・騒音制御との違い

6.1.2 室内音響設計の手順

6.1.3 1室でのABCDルールの効果の実測例

6.2 修正拡散音場理論を用いた予測

6.3 解析的方法に基づく室内音響設計法とその実例

6.3.1 幾何音響理論に基づく方法

6.3.2 波動音響理論に基づく方法

6.3.3 実例1:サービスカウンターの衝立による音響効果の予測

6.3.4 実例2:オープンプランオフィスへの応用例

6.4 国外の関連規格を用いた室内音響設計

6.4.1 SPPに基づく室内音響設計

6.4.2 ISO3382-3による評価に基づく室内音響設計

引用・参考文献

7.マスキングシステム

7.1 マスキングシステムとは

7.2 マスキングの原理

7.2.1 エネルギーマスキング

7.2.2 情報マスキング

7.2.3 ABCDルールにおけるマスキングシステム

7.3 北米におけるマスキングシステム

7.3.1 考え方と動向

7.3.2 北米のマスキングシステムの設計指針

7.3.3 北米のマスキングシステムの評価

7.4 日本におけるマスキングシステム

7.4.1 基本的な考え方

7.4.2 日本のマスキングシステムの研究例

7.4.3 日本のマスキングシステムの評価

7.4.4 日本のマスキングシステムの実施例(薬局・病院)

引用・参考文献

あとがき

索引

読者モニターレビュー【 杉浦 大 様(業界・専門分野:医薬)】

本書は、プライバシー空間における音響設計を建築設計の中核的テーマとして捉え、理論、評価指標、設計手法を高いレベルで統合した、非常に完成度の高い専門書だと感じました。

近年、オフィスのオープンプラン化や医療施設、金融機関などにおいて、会話内容の秘匿性や心理的安心感が強く求められる一方で、「声がどの程度聞こえるべきか」「どこまで聞こえない状態を目指すのか」といった判断は、設計者の経験や感覚に委ねられてきた側面が大きいと思います。

本書は、その曖昧さを国際規格に基づく客観的な評価軸によって整理し、建築設計における合理的な判断へと導いてくれる点に大きな価値があります。

ISO 3382-3によるオープンプランオフィスの音響評価、ASTM E1130-16に示されるスピーチプライバシーの測定概念、ASTM E2638-10による遮蔽性能の評価方法、さらにISO 22351-1に基づく音声了解度および不明瞭性の考え方が体系的に整理されており、単なる規格解説にとどまらず、それらを設計者がどのように実際の設計に落とし込み、設計判断に活かすべきかという実務的視点で書かれている点が印象的でした。

また、ABCDルール(A:吸音、B:遮断、C:マスキング、D:話者との距離)を軸とした設計指針は、吸音、遮音、天井や内装構成、距離やレイアウトといった建築的操作がスピーチプライバシーの確保にどのように寄与するのかを分かりやすく示しており、建築計画の初期段階から音響を統合的に扱うための有効な思考フレームになっています。

材料選定や間仕切り計画、設備計画を検討する際の判断根拠が明確になり、設計意図を施主や関係者に説明する際の説得力が高まる点も、実務者にとって大きな利点です。一方で、作業妨害感や音声情報漏洩に対する主観的印象は、純粋な音響性能だけでなく、利用者の心理状態、業務内容、人間関係、空間の視覚的要素など、音響以外の主観的要因とも密接に関係していることも事実です。そのため、現行の評価指標だけでは、主観印象のすべてを包含するには限界があると感じました。

今後は、本書で示された音響評価の枠組みを基盤としつつ、日常生活における室内音環境をより総合的に捉える評価手法や、建築設計と人間の認知・心理を結びつけた研究がさらに進展されることを期待いたします。

-

掲載日:2025/09/01