電気回路素子を理解するための 電気磁気学

時空間的な電磁気現象を,工学的に利用可能な時間関数として捉える視点を得よう。

- 発行年月日

- 2025/11/06

- 判型

- B5

- ページ数

- 146ページ

- ISBN

- 978-4-339-01501-0

- 内容紹介

- まえがき

- 目次

- レビュー

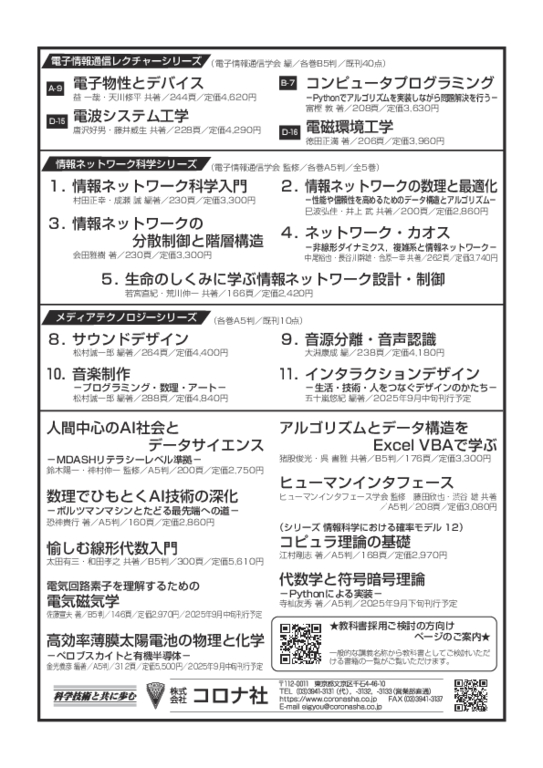

- 広告掲載情報

皆さん,こんにちは.著者の佐藤宣夫(さとうのぶお)です.このテキストの紹介文をご覧いただいたご縁に,心より感謝申し上げます.

さて,「電気磁気学」と聞くと,なんだか難しそう…と思われるかもしれません.でも,もし理解できたら,きっとカッコイイはずです.そのためにも,ぜひ実際のテキストを手に取っていただき,冒頭のカラー図――乾電池と豆電球の回路――をご覧いただけると嬉しいです.豆電球が点灯しているのは,乾電池に蓄えられたエネルギーが,どのような過程を経て伝達されているのか?その不思議な現象を理解することこそが,電気磁気学の魅力なのだと思います.

本書のタイトルを「電磁気学」ではなく「電気磁気学」としたのは,まず電界(電場)と磁界(磁場)を個別に理解することから始めるという意図によるものです.さらに,電気・電子工学出身の私自身の経験から,「電気と磁気の相互作用の追究」よりも,「人類の生活を便利にするために発明された電気回路」と,そこに用いられる素子(キャパシタ,インダクタ,電気抵抗)への理解を深めることが重要だと感じています.「学生時代に,こんな流れで学びたかったな」という思いも込めています.

本テキストのこだわりの一つは,私たちの目の前で起こる電気磁気現象が,「縦,横,高さ,そして時間」という4次元時空の中で生じているという点です.しかし,電気回路素子においては,その現象を「時間の関数として扱える」という工学的な利便性に着目することで,その面白さと凄さを伝えたいと考えました.そのため,まずは「4次元時空」を意識したアプローチで基本を解説し,その後,電磁気現象が電気回路素子の中でどのように空間的に閉じ込められ,時間の振る舞いだけに注目できるのか――その道標を示しています.

もう一つのこだわりは,「電流が流れる」と表現されてきた現象を,「電流が導通する」と記述している点です.電流が単に存在しているのではなく,何らかの物理現象に導かれているという視点に立つことで,より深い洞察が得られると確信しています.

とはいえ,「電気磁気学は難しい…」というのは,私自身も自覚しています.でも,私たちの身の回りにある,想像をはるかに超える規模で広がっている「奇妙奇天烈摩訶不思議」な電磁気現象を理解できたら,ワクワクしませんか?人類が唯一利用できている(かもしれない)素粒子である「電子」を,キャパシタ,インダクタ,抵抗素子といった電気回路素子が巧みに空間的に閉じ込めている――そんな事象を解き明かすことが,本テキストの目標です.

さらに,「物理単位の明記」,「文章の簡潔さ」,「豊富な図版の活用」の3点にもこだわりました.これらが,電気磁気学を学ぶ皆さんの理解を助ける一助となると信じているからです.

「学んだ後にしか理解できない」という格言がありますが,知識として習得できたときこそ,その真価が明らかになります.この一冊が,皆さんの「電磁気現象の理解への挑戦」の素晴らしい入口(再びの挑戦も含めて!)となることを願っております.

本書を手に取り,ご覧になってくれた方,御縁に感謝します.ありがとうございます.さっそくですが冒頭の写真は,乾電池(起電力E[V])から豆電球(電気抵抗R[Ω])へと配線がループ状に接続され,豆電球が点灯している回路の様子です.ここで,テスターで計測された電圧V[V]に対して,電流I[A]は回路中は一定の値を示しています.この現象は,豆電球が電子の運動エネルギーによって発光しているのではなく,乾電池内に蓄えられたエネルギーが別の形式に変換され,それが伝達された結果です.このような乾電池のエネルギーがどのように豆電球へ伝達されるのかを理解することは,電気磁気学の大きな魅力であると考えます.

本テキストでは,従来「電流が流れる」と表現される現象について,「電流が導通する」と記述しています.つまり,電流が単に存在するのではなく,物理現象(10.3.2項で明らかになります.)に誘導されている点に注目しています.この様相を明らかにする過程こそ,電気磁気学が私たちに提供する洞察と言えるでしょう.

筆者自身は,大学での研究の一環として,磁気センサを用いて電流が導通する経路を可視化する装置の開発に取り組んできました.電流導通時に生じる磁気現象を検出することで,その経路が把握可能であることを示すとともに,回路写真に重ねた(コンピュータ解析結果の視覚化)データにより,乾電池と豆電球で構成される回路内の導通量が均一であることの証明となっています.

もう1つの図は,本テキストの主要内容とともに,電気と磁気を取り巻く広範な物理現象を俯瞰的に示す目的として作成しました.複雑な電気と磁気の相関関係を1枚の図にまとめることは,混乱を招くこともあるかもしれませんが,初学者が理解するためには,あらかじめ各現象およびその相互関係を概観しておくことが有益であると考えて作成しました.

本テキストのもう1つの特徴は,時間(1次元)と空間(3次元),すなわち4次元時空を意識したアプローチで展開される点にあります.基礎的な物理量を各章で順次取り上げ,さらに電界(理学分野では「電場」と呼ばれる),および磁界(同様に「磁場」)の概念,ポインティングベクトルやエネルギー方程式の解説を経ることで,電気回路素子に電磁気現象が空間的に閉じ込められていることを理解するための道標を示しています.

また本テキストの題名を「電磁気学」ではなく「電気磁気学」としました.「電磁気学」では,電界と磁界の相互作用に焦点を当てるのに対して,本書ではまず電界と磁界を個別に理解することを意図しています.さらに「電気回路素子を理解するための」と位置づける理由は,電気と磁気の相互作用そのものの追究よりも,人類の生活を便利にするために発明された電気回路,それに用いられる素子(キャパシタ,インダクタ,電気抵抗など)への理解を深めることに重点を置いているからです.つまり,空間的な側面は排して,時間の関数としての動作という利便性に着目した視点で,工学部(電気系)出身の筆者自身が学びたかった内容と流れに基づき執筆を行いました.

各章の冒頭には学習目標を明記しており,学習者自身が理解度を振り返り「理解できた」という達成感とともに次なる学びへ進む助けとなることを願っています.また,各ページの左(または右)にはmemoできるスペースを用意していますので,気になったことを書き込んでもらい,ご自身だけのオリジナルテキストに変えていっていただきたいです.さらに将来の技術者として,実践的な計算演習を通じて量的感覚を磨くため,「電気主任技術者試験(通称,電験)」という国家資格試験への挑戦も推奨する面から,実際に出題された問題を解くことで能力を養ってもらいたいという想いを込めています.

「学んだ後にしか理解できない」という格言があるように,学ぶことの意義は,知識を得たときにのみ,その真価が明らかになる点にあります.これから電気磁気学の学習をされる皆さんにとって,自然界における事象が,想像をはるかに超える規模で広がっていることを実感していただけることを願う次第です.その一例として,ローレンツ変換により磁気的な力がすべて電気的な力に帰着する現象が挙げられます.電磁気学の理解を有している方々には,本書の内容は平易に感じられるかもしれませんが,1つの入口としてご容赦ください.

執筆にあたっては,物理単位の明記,文章の簡潔さ,そして豊富な図版の活用という3点にこだわりました.これらが,電気磁気学を初めて学ぶ皆様の理解を助ける一助となると信じているからです.また,大学などの講義での利用をご希望される方には,本書の図版データもご提供する用意がございますので,ぜひご活用ください.

最後に,本テキストの構想から完遂までに10年の歳月を要しました.この長い間,コロナ社の方々に温かく見守っていただき,忍耐強くご支援を賜ったおかげによりまして完成に至りました.ここに改めて深く感謝を申し上げます.ありがとうございます.

2025年8月

佐藤宣夫

1.電気磁気学で扱う物理単位

1.1 国際単位系(SI)

1.1.1 7つの基本単位

1.1.2 組立単位

1.1.3 接頭語

1.2 次元解析

1.2.1 4つの基準

1.2.2 実用単位

1.2.3 単位記号と量記号

1.3 エネルギーとその形態

1.3.1 エネルギーとその単位

1.3.2 最小単位と最小作用の原理

1.3.3 物理単位からの理解

演習問題

2.電気磁気学で扱うベクトル解析

2.1 ベクトル解析

2.1.1 スカラー場とベクトル場

2.1.2 ベクトルの演算と名称

2.1.3 勾配

2.2 ストークスの定理

2.2.1 線積分と面積分

2.2.2 回転

2.2.3 回転のイメージ

2.3 ガウスの定理

2.3.1 面積分と体積分

2.3.2 発散

2.3.3 発散のイメージ

演習問題

3.電荷

3.1 物質の種類

3.1.1 物質が有する電気

3.1.2 電子

3.1.3 導体,絶縁体,半導体

3.2 電荷の性質

3.2.1 電荷の単位

3.2.2 帯電

3.2.3 静電気

3.3 点電荷に作用する力

3.3.1 静電気力

3.3.2 電荷分布

3.3.3 電荷密度

演習問題

4.電位

4.1 静電ポテンシャル

4.1.1 空間状態値

4.1.2 静電エネルギーと電位差

4.1.3 電位の基準

4.2 電気力線

4.2.1 電気力線の特徴

4.2.2 電気力線の様子

4.2.3 電気力線の描画

4.3 等電位面

4.3.1 等電位で結ぶ面

4.3.2 等電位面での静電気力

4.3.3 等電位面での静電エネルギー

演習問題

5.電界

5.1 電界

5.1.1 電界強度

5.1.2 電界強度の算出

5.1.3 静電界と静電気力

5.2 電界の性質と電界エネルギー

5.2.1 電界の性質

5.2.2 電荷間力と仕事

5.2.3 電界エネルギー

5.3 電界のガウスの法則

5.3.1 電気力線と電界

5.3.2 積分形による扱い

5.3.3 2枚の電極板と静電エネルギー

演習問題

6.電界中の物質

6.1 電界に反応する電荷

6.1.1 静電誘導

6.1.2 静電遮蔽

6.1.3 静電誘導電界

6.2 誘電体

6.2.1 電気双極子

6.2.2 電気感受率

6.2.3 常誘電性と強誘電性

6.3 静電容量の増減

6.3.1 誘電体の作用

6.3.2 誘電率

6.3.3 電束と電束密度

演習問題

7.電流

7.1 電気伝導

7.1.1 電流密度

7.1.2 電流素片

7.1.3 電荷保存則

7.2 散乱現象

7.2.1 摩擦と粘性

7.2.2 減速力

7.2.3 オームの法則

7.3 電圧と電流の関係

7.3.1 電気抵抗率

7.3.2 電気伝導率

7.3.3 電力と電力量

演習問題

8.磁界

8.1 磁束と磁束密度

8.1.1 磁極と磁束

8.1.2 静磁気力

8.1.3 磁界のガウスの法則

8.2 電流による磁気作用

8.2.1 アンペールの法則

8.2.2 ビオ・サバールの法則

8.2.3 直線電流と円形電流による磁界

8.3 電流と磁界のエネルギー

8.3.1 電流が受ける磁界からの力

8.3.2 ローレンツ力

8.3.3 磁界エネルギー密度

演習問題

9.磁界中の物質

9.1 磁性体

9.1.1 磁化

9.1.2 磁気分極と磁化電流

9.1.3 磁界強度と磁束密度

9.2 磁性体の種類

9.2.1 反磁性体

9.2.2 常磁性体

9.2.3 強磁性体

9.3 電磁界の相互的関係

9.3.1 磁束と磁束密度

9.3.2 E-H対応とE-B対応

9.3.3 源と力の関係

演習問題

10.電磁誘導

10.1 磁束の変化

10.1.1 誘導起電力

10.1.2 インダクタに発生する起電力

10.1.3 強磁性体を利用したインダクタ

10.2 変位電流

10.2.1 電極板に含まれる電荷量

10.2.2 電界の時間変化

10.2.3 拡張されたアンペールの法則

10.3 ポインティングベクトル

10.3.1 電界と磁界の共存

10.3.2 エネルギーの移動

10.3.3 平行平板電極間の電界と磁界

演習問題

11.電磁波

11.1 マクスウェル方程式

11.1.1 積分形と微分形

11.1.2 積分形のマクスウェル方程式

11.1.3 微分形のマクスウェル方程式

11.2 波動方程式の導出

11.2.1 光の速度

11.2.2 波動方程式

11.2.3 電磁エネルギー保存則

11.3 次なる学問体系へ

11.3.1 電磁ポテンシャル

11.3.2 ゲージ理論

11.3.3 現代物理学への展開

演習問題

12.電気回路素子とインピーダンス

12.1 蓄電素子

12.1.1 キャパシタ

12.1.2 電界エネルギー

12.1.3 誘電率の次元解析

12.2 誘導素子

12.2.1 インダクタ

12.2.2 磁界エネルギー

12.2.3 透磁率の次元解析

12.3 抵抗素子

12.3.1 電気抵抗

12.3.2 エネルギーの消費

12.3.3 電気抵抗率の次元解析

12.4 インピーダンス

12.4.1 分布定数回路

12.4.2 集中定数回路

12.4.3 大きさと位相

演習問題

引用・参考文献

索引

読者モニターレビュー【 ZOOK 様 (業界・専門分野:建設コンサルタント)】

このテキストの題名にもある「電気磁気学」としてあるとおり、「電気」と「磁気」を各々個別に理解する事を目的として解説をしている。

第1章では高校の物理の科目でも取り扱う「単位」の解説から入っており、初学者の初歩を本当に捉えている。第2章~第7章では「電気」に関する項目を解説しており、第2章だけでも電気に関する初歩の数学として取り扱う代数幾何学でのベクトル関連の解説をしているのが分かりやすい。第3章では電荷、第4章では電位、第5章では電界(電場)を解説しており、高校の物理を習得している方ではすんなりと分かるようになっていると思う。第8章~第11章では「磁気」に関する項目を解説しており、特に第10章の終盤から第11章ではマクスウェルの方程式に関する解説がなされている。第12章では電気回路に関する項目を解説しており、回路を構成する基本素子(抵抗やコンデンサ等)の各種の解説が分かりやすい。

全体的にイラストが多く、視的に理解できるようになっており非常に分かりやすい。

またこの書籍の最大の特徴と言ってもいいのが、各ページの外側にメモ欄が設けてある。勉強しながら理解した事や感じた事?などすぐに書いておけるスペースがあるのがありがたい。ページ数がそんなに多くはないので、すんなりと読み進めると思う。

読者モニターレビュー【 いたち 様 (業界・専門分野:評価装置メーカー)】

本書を読み終えた印象として、非常に読みやすく、分かりやすい本でした。

内容はタイトルの通り、電気回路の序盤と電磁気学の2つの観点で執筆されていたように思います。読む対象者としては、一通り微積・ベクトルを学んだ大学3年生以降くらいの内容だと思います。

読みやすさとしては、「イラストと表の多さ」・「タイトルが多く分別されており頭で整理がしやすい」のが印象的でした。また、途中式が書かれておりさっと読み進められるのもよかったです。

-

掲載日:2025/10/01

-

掲載日:2025/09/08

関連資料(一般)

- 章末問題解答例

- 【第01章~第12章のすべてを著者自身が動画解説】