レビュー,書籍紹介・書評掲載情報

-

-

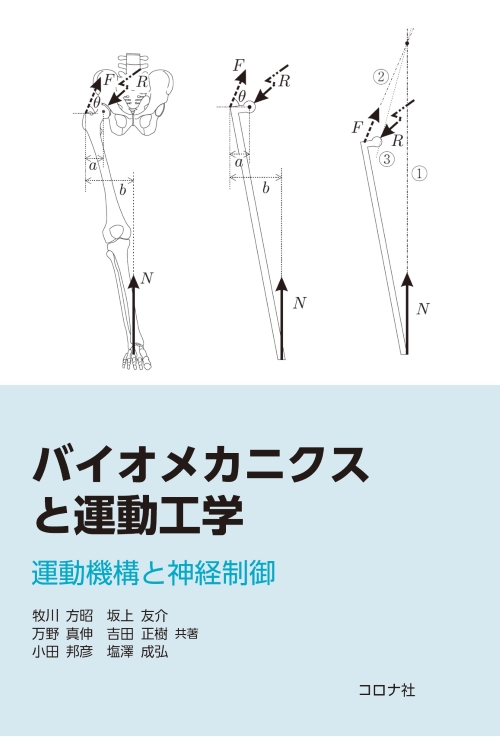

生物を力学の観点から眺めるのがバイオメカニクスである。本書では扱う範囲をヒトの運動に絞り,どのようにヒトの運動を理解するのかを中心テーマとして扱った。様々な観点から生物機能の工学モデルに言及した点も特徴の一つである。

- 発行年月日

- 2024/07/08

- 定価

- 3,850円(本体3,500円+税)

- ISBN

- 978-4-339-07280-8

レビュー,書籍紹介・書評掲載情報

-

読者モニターレビュー【 JAZZCAT 様(業界・専門分野:製鉄用機械設計、技術サービス、技術教育)】

掲載日:2024/07/11

レビュアーは、牧川他5氏による著書「バイオメカニクスと運動工学」をレビュー致しました。その結果を箇条書きにて、下記致します。

① 本書は、類書と比較して、専ら、人体を題材として、そこから、

『(工学的な)モデル化→解析→解析結果の解釈→実際問題への適応』の説明が、詳細になされている点が、大きな特徴であると思った。

類書は意外にも(機械系のケースでは)、4力の説明が簡潔に説明され、あとは、多少の生体工学の内容に触れているだけのように感じることが多く、やや中途半端で終わってしまっているように感じていた。

② 各章をレビューした結果を章毎に記述する:

1章:バイオメカニクスの歴史(意外と驚くべきことが書かれており、非常に勉強になる)、研究範囲、研究の手法(バイオメカニクス独特の方法が説明されており、「このような手法もあるのか」と、新しい視点を得ることができるように感じた)が書かれており、イントロとして、是非一読すべき章だと思った。

2章:本章では主として、「ヒトの運動」を扱うと「まえがき」に述べられている通り、それに対応する、ヒトの解剖学上、必要となる事項について説明されている。後章で必要となる用語などが詳細に説明されているので、必読ではあるが、若干専門性が高いので、時間の無い読者は、先に後章に進み、必要に応じて、本章を読み返すので構わないと感じた。

3章:4、5章の前段階として、確実に理解すべき事項が記載されている。静力学は動力学の特別な場合であることを考えれば、単純に解ける問題で理解を確実にすることは、後々、(動力学などのより高度な問題を解く上で)必ず有利となる。本章でも、上記1. に示した課題解決の方法(『』で囲んだ部分)を踏襲しており、また、人体での結果解釈も丁寧に述べられているので、本章は時間をかけて丁寧に読むことをお勧めしたい。

4~5章:本書のコアとなる重要な章であると考える。人体の動きの基本となる、関節の構成原理に始まり、バイオメカニクスにおける運動方程式の適用と、実際に解析を行う上での、現実に即したパラメータを、計測方法を交えて、詳しく解説されている。

また、歩行や走行といった、生活に密着した内容を、バイオメカニクス的にどのように扱い、解釈するかについても、分かりやすい図を用いて、解説されている。

6~9章:6~9章は、6章、7章、8~9章と3つに分けて読まれるのが良いと感じた。

いずれの章も、バイオメカニクスの内容としては、必須項目と考えるが、時間の取れない読者にとっては、やや特論的な内容かと思われる。

まずは、5章までをじっくり読まれ、7章で、実際に測定するための方法を、必要な部分のみを読まれるのが良いと思う(5章での運動方程式中に現れるパラメータを決定するための測定方法が書かれているため)。その上で、6章にて、動くための原動力である「筋」について勉強されれば、理解が深まるのではないかと感じた。

8~9章は、脳に関する事項であるが、1~7章までとは異なり、若干専門性、数学的要素が強い内容となっている。時間の取れる読者、数学(非線型力学)に興味のある読者は、読まれると良いかと思う。

以上、簡単ではありますが、本書をレビューした結果を記載致しました。本書をご購入予定の方々のご参考になれば、非常に幸いです。

-

読者モニターレビュー【 おみにゃ 様(業界・専門分野:制御工学)】

掲載日:2024/07/11

現在、様々な人型ロボットが開発されている。しかし、人工知能を備えた本格的なヒューマノイドの開発は未だ幾つかの技術的なハードルがある。本書は、未来のヒューマノイドの開発に向けて、「バイオメカニクスと運動工学」の視点で人間の体の構造から脳や神経の仕組みに至るまで分かりやすく解説されているのが特徴である。本書を通じて、人間の体の構造を単純にモデリングするだけではヒューマノイドの開発は困難であることが理解できた。例えば、人間の筋肉は収縮させて複雑に動くが、ロボットは油圧アクチュエータ等を伸縮させて動かしている。このとき、ロボットの質量に対するアクチュエータの出力の効率が人間と比べて極めて低い。このことからも人間の体はいかに複雑な構造ながらも効率的に動いていることが分かる。また、私が興味を持ったのは、人間の歩行を力学的に解析し、杖による補助の有効性が力学的に解説されている点である。このように人間の構造をモデリングする手法は超高齢化社会で活躍が期待される介護ロボットの開発に有効であると感じた。また、本書では、専門用語の多くに注釈が付いて分かりやすい点が読者の理解を深める点で秀逸である。是非、工学系の研究者が生物学の知識を得ながらヒューマノイドをイメージして学習するのにお勧めの良書である。