レビュー,書籍紹介・書評掲載情報

-

-

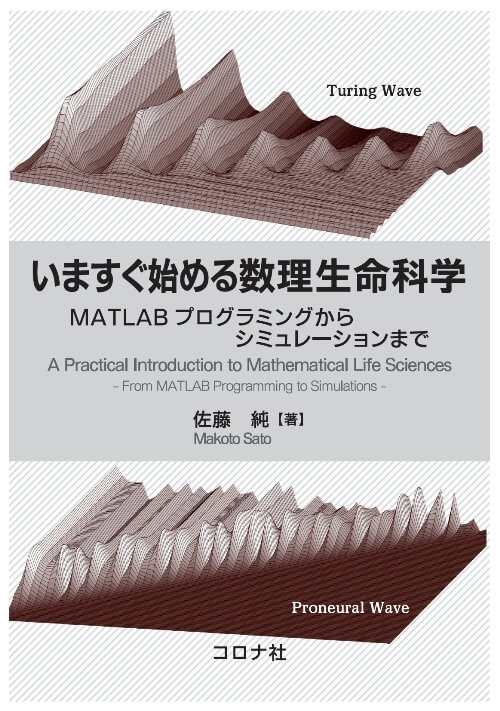

いますぐ始める数理生命科学 - MATLABプログラミングからシミュレーションまで -

プログラミング初学者が数理生命科学の手法を理解,実践することを目的とした入門書。用語の説明を丁寧に行っており,またOctaveでの利用法も説明しているため,MATLABを所有していなくても気軽に学ぶことができる。

- 発行年月日

- 2021/01/08

- 定価

- 3,960円(本体3,600円+税)

- ISBN

- 978-4-339-06762-0

レビュー,書籍紹介・書評掲載情報

-

「生物の科学 遺伝」(2021年5月発行号(75-3))

掲載日:2021/05/13

生物関連書籍の「新刊一覧」にてご掲載いただきました。

-

読者モニターレビュー【soy様(研究職)】

掲載日:2021/01/07

本書は,

前半部分:MATLABでのプログラミングに必要な基本事項

後半部分:分子レベル~生物集団レベルと徐々に規模を拡大しながら様々な生命科学現象のシュミレーションモデルの学習

という流れで構成されています。

基本的な用語や関数を,図を用いながら丁寧に解説されていること,またシュミレーションモデルでは一つ一つの構文が何の意味を持っているのかコメントが振られていることもあり,ある程度の基礎的知識を習得しつつ,シュミレーションモデルの作成を実践しながら学ぶことができます。

そのため,もちろん数学的な基礎知識は必要になってきますが,プログラミング初心者も比較的取り組みやすい構成になっており,これからシュミレーションモデルの作成を取り組んでみたい方にはおすすめです。

-

読者モニターレビュー【vestigial様(IT業界)】

掲載日:2021/01/07

私はPython等他の言語の経験ありMATLABの経験はなし。農学部で生物も多少は学んだことがあるが,数学は苦手で数理生命科学は学んでいないという立場ですので,その立場から感想を書かせていただきます。

1章から2章にかけては丁寧にMATLABの文法や特徴の説明がなされる。プログラム経験者は最初から写経するように一つ一つコードを打ち込んで学んで行って欲しいが,経験者はベクトル,行列のところまでは読み飛ばして行っても構わないと思う。ただし,1.8.2項のアダマール積の概念とその記述方法については,学校で習う行列の積と異なる上,後に出てくるのでコードの書き方も含め見落とさずに学習する必要がある。

MATLABは他の言語と比べるとベクトルや行列を非常に簡潔に書くことが出来,グラフを図示する機能までimport文やクラスやオブジェクトの概念を学ばずに扱うことができるため,Python等他の言語よりも数理生命科学のツールとしては有効だと感じた。また,3章以降で出てくるが,微分方程式も直接的に記述できる点はやはり技術・科学計算の分野向けの面目躍如だと思う。

2章まではプログラマなら理解できる内容かと思うが3章以降は一気に難易度が上り,微分方程式を扱う事になる理系大学学部以降の難易度になる(本書を手に取る人間は初めからこの層だとは思うが)。これ以降はモデルの概念の説明をよく理解して読み進めないとコードも理解できない。

3.3節の造血幹細胞の数理モデルはパラメータ数も多くロジスティクス方程式まで考慮すると数式が難しくなるので3.4節の血糖値の数理モデルから先に読んだ方が理解はしやすいと思う。3.5節は今皆が興味のある伝染病の数理モデルのため非常に興味深かった。性質の未知な病原体でもこのような数理モデルを使えば感染動態が予測できるということで,数理生物学は現在,全人口からすると一部の人だけが理解している分野だが,この状況下では必須教養なのかもしれない。また,テレビで繰り返し言われている感染症予防もこの数理モデルの結果と同じで,このような数理モデルから導き出された結論だという事がわかる。

4章の拡散のコーディングについて,初めに概念を説明し,自分でコーディングをした後にMATLABの関数を説明するという流れは良いと思います。ただ,4章以降の内容は理解が追い付きませんでした。生物の複雑な模様も単純なルールで生成することが出来るという話は聞いていたので,もう少し読み込んでここも理解したいと思います。

まとめ

MATLABの基本から始め,数理モデルのコーディングまで必要十分な分量でまとまっている。ただ,大学以降の数学の理解がある前提となっているのでその点は注意されたい。